Da Ravenna in linea Massimo Ristuccia. I ricordi del passato. Malaparte

di Massimo Ristuccia

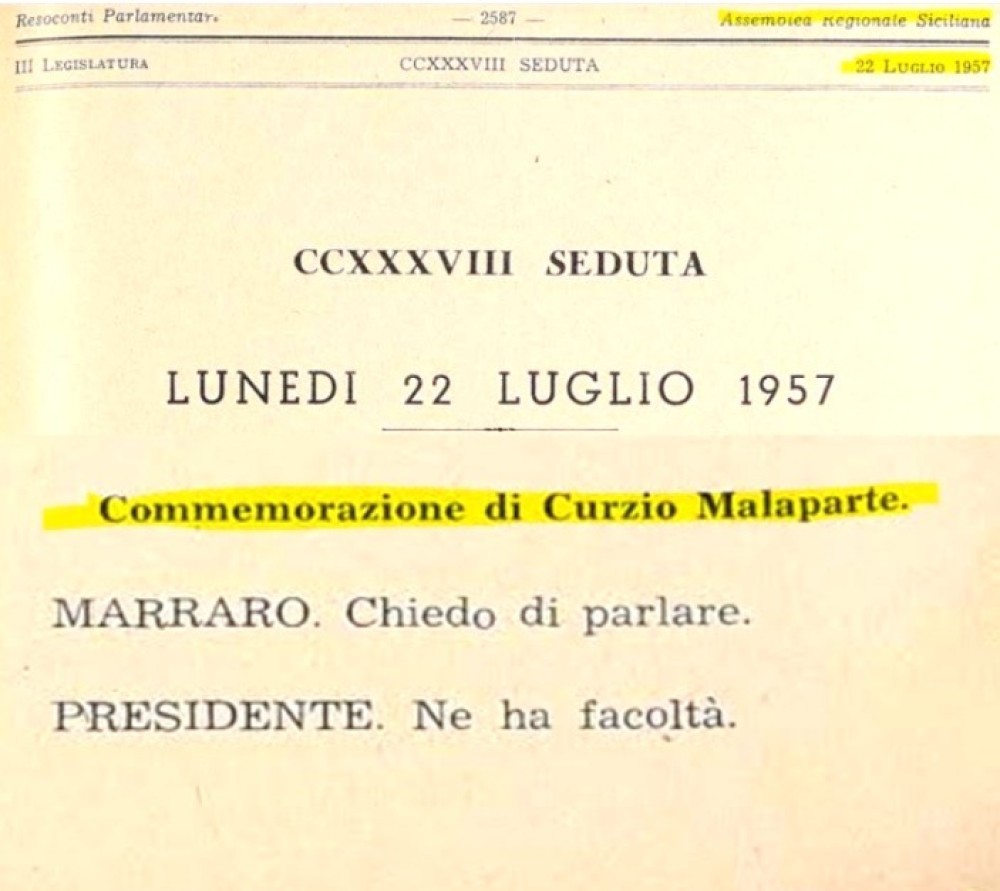

L’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 22 luglio 1957 ricordò la morte di Curzio Malaparte, con vari interventi, il testo è molto lungo, alcuni stralci:

MARRARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sia lecito sottrarre alcuni minuti ai lavori della nostra Assemblea per celebrare il ricordo di un grande scrittore e di un personaggio che davvero può essere de-finito frutto del nostro tempo, per la molteplicità e la varietà dei suoi interessi umani ed artistici, per la contraddittorietà dei suoi atteggiamenti, per la ricchezza degli impulsi e delle ispirazioni: voglio dire. Curzio Malaparte………………….

LA TERZA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. LA TERZA. Onorevole Presidente, onore-voli Colleghi, ignorare per moventi politici la morte di Malaparte sarebbe atto di tale supina ignoranza che noi non possiamo non evitarlo. Immediatamente dopo la guerra 1914-18, un movimento di idee quanto mai fecondo, sorto a Firenze e nella cui orbita gravitavano uomini di primissimo piano, da Sabatini a Prezzolini, da Amendola a Palazzeschi, creò quella rivista di avanguardia La Voce che si affiancò alle edizioni ed ai quaderni de La Voce, intesi a richiamare il popolo italiano, o quanto meno la cultura italiana, verso problemi di alto e suggestivo interesse. In quel torno di tempo, un giovanissimo pubblicò un suo primo saggio nella collezione dei quaderni de « La Voce »; Curzio Suckert (Curzio Malaparte) pubblicò quel saggio « L'Europa vivente », in cui affronta la teoria dei miti e degli 'eroi capovolti. Già si annunziava quello che Mala-parte sarebbe stato: un anticonformista per eccellenza, un uomo incoerente anche con se stesso; un uomo che suggella la sua opera letteraria con un libro che è una confessione: « Maledetti Toscani », in cui giocano tutte le intemperanze, cosi come giocarono nell'opera dello scrittore e dello studioso, da « Tecnica del colpo di Stato » a « Il Volga nasce in Europa » ove non solo si riferiscono cronache di guerra, ma sì additano realtà che affiorano in Oriente. Gravi e profonde realtà, che se costarono a Malaparte il confino, diedero a noi la percezione di un mondo politico che, comunque, non poteva essere ignorato……

MARTINEZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Onorevole Presidente, onore-voli colleghi, il Gruppo socialista si associa alle belle parole che sono state pronunciate dal collega La Terza e dal collega Marraro per ricordare all'Assemblea il doloroso evento della morte di Curzio Suckert Malaparte. E' stato detto da parte dei colleghi che mi hanno preceduto tutto quanto poteva dirsi sulla sua opera letteraria, sull'uomo, sul poeta, sul combattente, e non vorrei ripetere. Si è parlato d'incostanza; incostante con se stesso ed irrequieto è stato definito il Malaparte; sì, incostante ed irrequieto: ma io credo — e, direi, ho sempre creduto seguendo Malaparte nella sua attività di uomo politico e di letterato — che la sua incostanza debba riferirsi soprattutto a un'ansia di ricerca del meglio, sia del meglio umano che del meglio politico. Egli era appunto per questo, sotto un certo aspetto, anche un'anarcoide perchè non si accontentava nè dell'ieri nè dell'oggi, e forse non si sarebbe accontentato neanche di quello che sarebbe stato il domani…………………………...

CAROLLO. Chiedo di parare. PRESIDENTE. Ne ha facolta.

CAROLLO. Il Gruppo parlamentare demo¬cristiano esprime ii suo profondo cordoglio per la morte immatura di Curzio Malaparte. In questo momento non possiamo non ricor¬dare nello scomparso la grande fede nella li¬bertà, onde egli divenne combattente fiero in guerra e combattente deciso in pace. Per la difesa della libertà lo ebbero i francesi sulle trincee nella prima guerra mondiale, fu feri¬to e ne patì le conseguenze per lunghi anni fino alla morte. La sua fede nella libertà non si esaurì col finire della prima guerra mondia¬le; provo il carcere ed il confino, e quando nel 1939 si delineò la minaccia di un pangermanesimo razzista e quando ancora questa minac¬cia andò sostanziandosi di motivi di una gravità eccezionale, ……………………………………

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

D'ANTONI. II Gruppo misto si associa al generale cordoglio per la scomparsa di Cur¬zio Malaparte; spirito operoso che lascia a noi pagine memorabili dove sono meravigliosa¬ mente espresse miserie e grandezze di questo travagliato periodo della nostra vita. Le contraddizioni, che sono state lamentate, di Cur¬zio Malaparte, sono proprie di questi nostri quarant'anni di vita che egli avverti ma a cui non soggiacque, ricercando ansiosamente la verità e con essa il senso vivo della libertà e della giustizia.

Negli ultimi anni della sua vita egli com¬pose tutte queste contraddizioni in una più alta visione civile, in cui gli uomini fossero pacificati nell'ordine nuovo della libertà e del¬ la giustizia.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regio¬ne ed Assessore al bilancio alle finanze e al demanio. Chiedo di parlare.

PRESDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Signor Presidente e signori colle¬ghi, ii Governo si associa alle manifestazioni di cordoglio che sono state espresse da tutti i gruppi per la scomparsa di Curzio Malaparte. Egli fu uomo di azione e uomo di pensie¬ro. Sono state di lui celebrate le diverse qua¬lità, come scrittore, poeta, critico, pensatore; ma a noi, come Governo, qui piace ricordare soprattutto quelle caratteristiche che rendo¬no degna di considerazione da parte di questa Assemblea politica la figura di Curzio Mala¬parte, figlio autentico del suo tempo, che fu sempre animato da uno spirito di indipenden¬za e di critica e da un travaglio interiore che fecero uomo libero.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio espresso per la morte di Curzio Malaparte, scrittore e giornalista illustre che onora l'Italia e la cultura italiana. La sua opera non morrà con lui, ponendosi al di so¬pra di ogni particolarismo come un vero gioiel¬lo di letteratura impegnata esteticamente, eti¬camente e politicamente nella soluzione dei problemi del nostro tempo per ii migliora¬mento dell'umanità intera. Curzio Malaparte seguì sempre il più sano patriottismo di ispirazione mazziniana, che nel riaffermare l'unità, la libertà e l'indipendenza d'Italia non esclude ma presuppone la libertà e l'indipen¬denza di tutte le nazioni, anche delle più pic¬cole. in un sano europeismo e in un sano in-ternazionalismo. escludendo la formazione di blocchi contrapposti.

Negli scritti degli ultimi dieci anni, tenne a precisare di essere stato, in definitiva, sem¬pre dalla parte della libertà e della democrazia: contro i Governi plutocratici, a difesa della povera gente; contro i sopprusi di gualsiasi specie, a difesa della giustizia, del dirit¬to e della pace; contro le sottomissioni e i con¬formismi di qualsiasi natura e in qualsiasi campo, a difesa del più libero modo di sen¬ tire, di pensare. di agire, di vivere.

E' questo il Malaparte grande scrittore e giornalista, uomo di ingegno eccezionale e di purissima fede, al quale l'Assemblea sicilia¬na rivolge commossa l'estremo saluto.

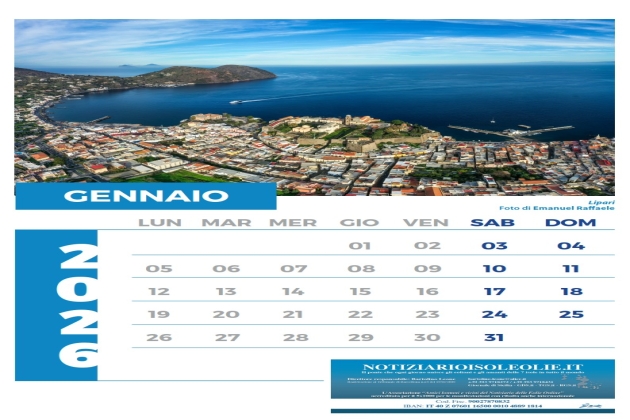

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

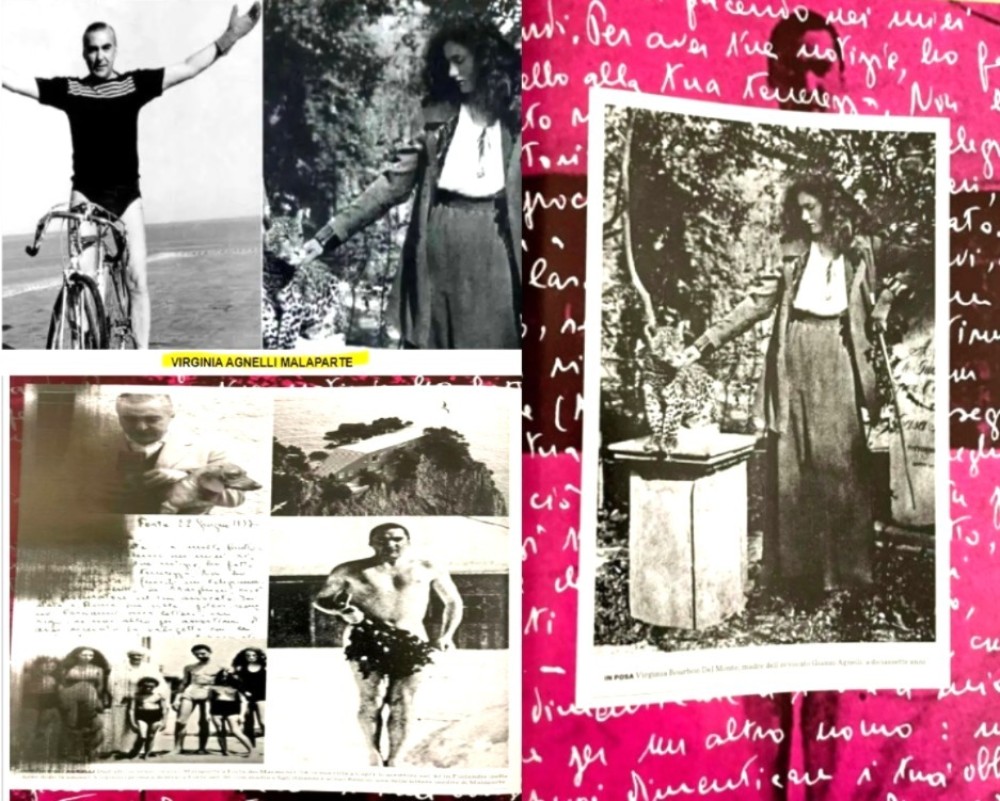

L’amore tra Curzio Malaparte e Virginia Bourbon del Monte Agnelli . (da vari testi – articoli )

GQ ITALIA 2011. di GABRIELE ROMAGNOLI Malaparte Malamore

Le lettere inedite a Virginia Agnelli, madre dell’Avvocato. Sfumato il matrimonio, otto mesi di passione (sulla carta), gelosi per il “verme”, odio per il Senatore.

Alla “cara Castigamatti” dal tuo “Bog”.

OGNI STORIA D'AMORE È, A SUO MODO, UNA LEGGENDA. QUESTA LO È stata più di altre. Perché era come I promessi sposi, ma trasferita al massimo livello sociale e culturale. Lui era Curzio Malaparte, uno dei più controversi, ma in definitiva più grandi autori italiani del Novecento. Lei era Virginia Bourbon Del Monte, vedova di Edoardo Agnelli e madre di sette figli, tra cui il futuro Avvocato, Gianni. Nei panni di don Rodrigo, il Senatore Giovanni Agnelli, l'ex suocero che alla notizia delle nozze tra i due, programmate per il 10 ottobre 1936, proclamò: «Questo matrimonio non s'ha da fare». E la vinse, minacciando di togliere alla ex nuora i figli, scatenando la polizia fascista al seguito dei due amanti, tenendoli lontani.

Ma questa storia è una leggenda anche perché non è mai stata documentata. I suoi contorni sono sfumati, degenerano nel pettegolezzo, affondano in teorie prive di fondamento. «Fu torrida e passionale». «Fu una calcolata vendetta di lui verso il Senatore che l'aveva cacciato da La Stampa», «Finì perché lo volle lei», «Perché lo volle il Senatore», «Perché c'era un altro». Mille altri».

Abbiamo avuto l'opportunità di visionare un carteggio che nessuno ha mai pubblicato (ora in mani private e non consultabile): le lettere di Curzio Malaparte, scritte a mano o a macchina, alla sua «amata Virginia», alla «cara Castigamatti» o a quella che chiama con un poco elegante nomignolo che comincia per "S" e non riporteremo per pudore estetico.

Le lettere coprono un particolare periodo storico: si va dal 15 ottobre 1936 (5 giorni dopo le mancate nozze) all'11 giugno del 1937. Otto mesi. La lunga stagione del disincanto. Il 30 giugno lei gli spedirà un telegramma gelido (probabilmente sotto dettatura), di cui abbiamo visto la minuta manoscritta. Questo: <>.

Ma prima della fine occorre riavvolgere il nastro, rileggere le lettere per capire il senso della storia. E bisogna metterla in prospettiva: il fascismo viaggiava verso il disfacimento, la Fiat ne fabbricava l'inutile arsenale di guerra, Malaparte era da poco tornato dal confino di Lipari e collaborava furiosamente al Corriere della Sera. Virginia aveva perso il marito in un bizzarro incidente con l'idrovolante, il 14 luglio del 1935. Lei e Malaparte si sono conosciuti poco dopo, su una spiaggia. È nota la descrizione dell'incontro che ne fa la figlia di Virginia, Susanna, nel libro Vestivamo alla marinara (una perfetta scena da film, non fosse che il fratello Gianni ne comprò i diritti per impedirlo): «Tutte le mattine un uomo passeggiava lungo la spiaggia. Aveva, al guinzaglio, uno strano cane bianco.

Era bello, in una strana maniera esotica. Dalla testa ai piedi era coperto di un olio luccicante; aveva le ascelle rasate. Era un narratore affascinante. Guardava mia madre con intensità». Più avanti scrive ancora: «Lo ascoltavamo incantati, finché metteva la sua mano sulla testa di mia madre, le tirava i capelli e la canzonava. Allora prendevamo le biciclette e tornavamo a casa». Dissolvenza.

Un anno più tardi, consumato l'amore e non consumato il matrimonio, Malaparte al Forte o a Roma, Virginia a Torino, prigioniera in famiglia, comincia il carteggio, di cui abbiamo solo una delle due parti, quella di lui. Che scrive tanto, a volte tre volte al giorno, a volte otto pagine per lettera.

LA PRIMA È DATATA «FORTE, 15 OTT. 1936». Comincia così: «Virginia cara, sono triste, triste per te: ma pieno di coraggio, di fermezza, di decisione e pieno d'amore come non mai. L'ignobile prepotenza, la sudicia violenza di cui siamo vittime ambedue non deve toccarci, e non ci tocca. Ci fa soffrire, ma non diminuisce in nulla né le nostre ragioni, né la purezza dei nostri atti e del nostro cuore. Ti sono vicino come un fratello può essere vicino a una sorella, come un amante può esser vicino alla propria donna. Tu sei più che una sorella, più che un'amante. Sei Virginia, la donna alla quale ho ormai dedicato tutta la mia vita e alla quale sono pronto, se necessario, a sacrificare tutto me stesso, il mio ingegno, il mio sangue, la mia felicità». Pura prosa malapartiana.

Intervallata da ripetuti «Capì?». Infervorata dalla speranza: «Se ci vorremo bene, vinceremo» (quasi una declinazione sentimentale dell'imperativo fascista). Firmata (sempre a mano) con un nomignolo di tre lettere. Si è sempre detto «Bog», diminutivo di Bogart, ma dalla comparazione calligrafica sembra più “Boz”. Poco Cambia.

Il giorno seguente, 16 ottobre, Bog o Boz è in preda a un raptus epistolare. Scrive due lettere a Virginia e ne acclude una terza per i figli di lei, che chiama «i 7 a Tebe»>, facendo un dotto riferimento alla tragedia di Eschilo. Le dice: «Qui il tempo è meraviglioso e mi piange il cuore a saperti sola e triste in una casa dove si manca di rispetto perfino ai tuoi bambini». Si lancia: «Noi dobbiamo proseguire serenamente per la nostra strada: e daremo così, a tutta l'Italia, l'esempio di un amore, di una stima reciproca, di una dirittura e di una moralità ammirevoli».

Il giorno dopo riprende con rinnovata energia: «Se l'impossibile è stato fatto, l'impossibile si farà», scrive in alto a sinistra, come fosse un esergo della missiva. Si lascia andare a una descrizione del cielo stellato in cui brilla il carro di Orione, «il caro Orione di Suni e di Clara». Dalla poesia alla prosa degli incarichi dati a verniciatori e falegnami e a quella della pensione di guerra appena ritirata «tutto fa comodo, specie in questo mese, avendo ancora da pagare le tasse della villa, l'ultima rata, ieri ho pagato il telefono (400 lire) etc etc». Era un amante appassionato Malaparte? Non in queste lettere. Forse mai, in realtà. Lo raccontano avaro con i soldi e con se stesso. Poco propenso al sesso che gli toglieva forze per lavorare.

Dove trovano forza vera le sue parole è nell'esprimere la sua ostilità al Senatore Agnelli: «Soltanto un uomo volgare e brutale come lui può rifiutarsi di capire che sei una donna superiore». E allora vai: «Mi sembra d'essere tornato ai tempi eroici, quando ero solo e lottavo contro il mondo. Ma prima lottavo per la schifosa politica, oggi lotto per una causa santa, per una donna che amo».

Nel battersi per una causa è meglio avere alleati. E allora Malaparte li cerca tra i figli di Virginia, e nipoti del Senatore. Le bambine lo adorano. Il più scettico è Gianni che, già allora dotato di ironia e cinismo, lo trova volgare e niente affatto divertente. Il 20 ottobre 1936 Malaparte scrive direttamente a lui: «Caro Gianni, non ho mai dubitato della tua sensibilità e della tua serietà». Cerca di seminare zizzania in famiglia: «Tuo nonno è un uomo forte. Ma sarebbe ancora più forte se fosse giusto. Non si può pretendere da lui che giudichi le cose con sentimento e umanità». Conclude: «Il vostro interesse più nobile è che vostra madre non sia né offesa, né insultata, né diminuita». Alla consueta firma aggiunge uno strano disegno: una testa d'uomo.

IL 25 OTTOBRE, FINITA L'ESTATE, torna a Roma e comincia a scrivere dalla scomoda stanza di un hotel dove non ha neppure la scrivania (mentre arreda per sé, Virginia e i sette a Tebe un'improbabile casa chiamata Bosco Parresio, a spese di lei). Batte a macchina. «Triste, abbandonato, solo», «Mi viene una gran voglia di piangere». Tanto che passa immediatamente alle cose pratiche: punta all'aiuto del direttore del Corriere per riavere la tessera del partito fascista e rivela che, sotto casa dell'amico Mino Maccari, gli hanno rubato l'auto. Solo qualche pagina dopo si scoprirà che l'auto è di Virginia: «Ho pregato Maccari di non dir nulla a nessuno della cosa, perché non si creda che io approfitti della tua macchina». È un episodio quasi comico: Malaparte sostiene che la polizia lo seguiva e che sono stati agenti governativi pagati dal Senatore Agnelli a compiere il furto. A che scopo? Certi che fosse entrato nell'abitazione di un'amante, per creare lo scandalo e allontanare da lui Virginia. Impossibile: «Vedrai che nessuno riuscirà mai a dividerci. Soltanto la morte, forse. Ma io dormirò accanto a te per sempre, se mi vorrai vicino>>.

È davvero una stagione particolare nella vita di Malaparte: una parentesi di fragilità e insicurezze. Il Gran Narciso, piegato dall'isolamento a Lipari, dalla perdita di incarichi, glorie e denaro, ha ceduto il posto a un uomo che scrive: «Nessun uomo, io compreso, è degno di legarti le scarpe». E supplichevole verso di lei e verso Galeazzo Ciano, la sua massima speranza per riavere la tessera e rientrare nel giro. E sospettoso, geloso, litigio o, in modo ineditamente petulante: «Sei ingiusta quando dici che io ti volevo soltanto sposare, e che non ti voglio bene. Ma mi aspetto altre ingiustizie da te. Tu sei una donna superiore; e perciò capace di crudeltà terribili». Ogni tanto gli scappano la penna e la lingua: «Andrò dal rettore dell'università di Roma. Gli parlerò anche del Senatore, gli dirò anche quanto è porco etc. I complimenti che fa a Virginia sono discutibili: «Guardati nello specchio: e vedrai che tu non sembri affatto una donna che ha avuto 7 figli e che ha passato già la trentina». Una goffa carezza per lei e (subito) una stoccata al nemico: «Il Senatore è vecchio, ha ancora pochi anni da lottare e per far del male. Pochi anni o pochi mesi o pochi giorni. Soltanto Dio lo sa, e Dio non è clemente con i vecchi cattivi. Io non ho mai augurato il male a nessuno prima in vita mia: neppure a Balbo mentre ero a Regina Coeli».

UNA SETTIMANA PIÙ TARDI SCRIVE una raccomandata di 22 pagine direttamente a lui, al Senatore. Comincia così: «Egregio Senatore, dopo la nostra legale rinunzia al progettato matrimonio, la mia nuova situazione nei confronti di Virginia e dei suoi figli mi permette finalmente di dire quel che penso». E cioè: Ella sa, caro Senatore, come tutti sanno, che io non ho nessuna paura né dei Suoi soprusi, né dei Suoi milioni. Ne ho dato prova anche recentemente, quando Ella ha tentato invano, e più volte, di intimidirmi o di corrompermi». Affonda: «Sia ben chiaro che le Sue prime violenze contro la vedova di Edoardo risalgono a molto tempo prima che io incontrassi Virginia: risalgono cioè a subito dopo la morte di Edoardo, esattamente tre giorni dopo. È imperdonabile che un uomo come Lei abbia approfittato del fatto che Virginia era rimasta priva dell'affettuosa difesa del marito, per scagliare contro di lei le più vili calunnie e le più volgari ingiurie». Tutta Torino sussurrava quello a cui l'ex suocero diede voce. Cattiverie, invidie, verità che il puritanesimo sabaudo rendeva colpe. Un mix infernale: una donna incontenibile, improvvisamente sola, umiliata. Un uomo potente, mai contrastato, capace di usare ogni arma. E questo cavaliere bianco con un passato pieno di macchie, senza armi che le parole, confuso e impegnato nel tentativo di farsi coraggio da solo.

Riuscendoci: «Se Ella fosse un uomo capace di debolezze sentimentali, la Sua violenza contro Virginia si potrebbe for- se spiegare (ma non giustificare) col disordine prodotto nella Sua mente e nel suo cuore dalla tragica perdita del figlio. Ma, purtroppo, Ella è notoriamente un uomo freddo, duro, senza scrupoli».

Molto si è detto delle ragioni per cui Agnelli cacciò Malaparte da La Stampa. Non certo per via della relazione con Virginia (posteriore). Si è detto di una richiesta del regime, di una questione di soldi. Qui Malaparte racconta un'altra storia: il Senatore gli avrebbe chiesto di licenziare cinque redattori fascisti per l'unica ragione che a Lei e al Suo contorno di antifascisti, così piaceva» e lui si sarebbe rifiutato, preferendo perdere il p sto. Possibile? Perché scriverlo, se il Senatore (destinatario della raccomandata) avesse saputo o che la verità era un'altra? Per la censura che avrebbe potuto aprire la lettera? Non è chiaro. Chiarissimo, e un po' ridicolo, il finale: «Se Lei, entro cinque giorni dalla data di questa lettera, non ritratta le Sue calunnie, io sarò nel mio diritto di considerarla un ricchissimo, ma ignobile personaggio».

La corrispondenza con Virginia riprende molto più tardi: il 14 maggio del 1937. Da Firenze. Inizia la fine: «Da me vieni stan- ca morta, mi parli di Giovannino, mangi in fretta, prendi un cognac, alle dieci mi dici che devi andartene per non far atten- dere lo chauffeur. Beati gli altri che ti vedono mondanamente allegra, simpatica, vispa, sveglia». Parte il vittimismo: «Lo so che io debbo ormai considerarmi a parte, non proprio quanti- té négligeable, ma quasi». Un presagio: «Verrà il tempo in cui ti aspetterò con poca speranza». Eppure: «Tuo semprissimo».

DIECI GIORNI DOPO, compleanno di Virginia, il distacco si fa abisso: «Cara Virginia, è il tuo compleanno, non posso fare a meno di scriverti per esprimerti tutti i miei più affettuosi auguri». Un inizio formale seguito da una domanda senza risposta: «Dove sei?». Affiora un rivale, quello che in altre lettere viene definito «il verme». Theo Rossi di Montelera. «Io per primo capisco che debbo mettermi in ombra: ma non per lasciare il posto a un altro, tanto meno a un simile individuo, cocainomane, gagà, etc». Il 30 maggio Malaparte è furibondo. Scrive a macchina, poi aggiunge a mano: «Non ti perdonerò mai di essere tornata dal verme. E che Dio ti maledica». Salvo concludere: «Ma io ti amerò sempre».

È un uomo ferito. Il 1° giugno, da Roma, inizia scusandosi: «Le mie due lettere di ieri non ti saranno piaciute, non si può avere tutto del colore e del sapore del miele». Poi contrattacca: «Hai agito come un giorno, molto presto, ti vergognerai d'aver agito. Io rimango al mio posto, sereno e giusto. Io non credo a coloro che dicono che sei una vecchia pazza in mano a un avvocato che ti succhia denari, a coloro che dicono che sei una nota e arcinota iettatrice, la quale porta disgrazia a tutti i suoi amanti, continuerò a ritenerti una donna perfetta, piena di difetti femminili: menzogne, viltà morali d'ogni genere». Siamo agli stracci, agli artifici retorici intrisi di veleno e ripicca. Il finale è ben diverso dal solito: «Ormai sei bruciata. Torna a chi vuoi: in qualunque letto sentirai la tua maledizione».

Questa dunque la documentazione epistolare della vicenda. Più che una storia d’amore, quella di una guerra. Fosse stato amore, avrebbero perso tutti. In una guerra va diversamente. Vince chi sopravvive, chi può raccontare, a suo modo, l’accaduto. Virginia morì in un incidente stradale il 30 novembre del 1945. Appena sedici giorni dopo morì il Senatore Agnelli, escluso dalle proprietà Fiat perché accusato di complicità con il fascismo. Curzio Malaparte aveva da poco pubblicato con successo internazionale Kaputt e stava per dare alle stampe La Pelle. Ebbe ogni sorta di riconoscimento, perfino come regista. Appagò la propria sete di ammirazione. Visse fino al 1957. Le sue penultime parole furono: “Curzio Malaparte non è morto”. Stravinse.

.-.-

Grazie a Barbara Meletto DA barbarainwonderlart.com

ARISTOCRATICA, BELLISSIMA E TRASGRESSIVA, VIRGINIA BOURBON DEL MONTE È LA DONNA MENO NOTA DI CASA AGNELLI, MA SICURAMENTE LA PIÙ AFFASCINANTE.

“Fin dal primo giorno, hai capito che io non sono soltanto un uomo: ma donna, cane, albero, pietra, fiume. Solo per te, Virginia, solo per te, aprirò il cielo notturno alla mia fronte, il sapore del mio sangue solo per te, Virginia, brucerà la bianca notte d’estate.” (Da una lettera di Curzio Malaparte a Virginia Bourbon del Monte).

VIRGINIA BOURBON DEL MONTE, LA DONNA

Virginia Bourbon del Monte nacque a Roma, nel piano nobile di Palazzo Barberini, il 24 maggio 1899. Il padre, Carlo Bourbon del Monte principe di San Faustino e marchese di Santa Maria, apparteneva ad una nobile casata tosco-umbra di antica fondazione, mentre la madre, Jane Allen Campbell, era una ricca ereditiera statunitense di origine scozzese.

Crebbe in un mondo privilegiato, fatto di grandi palazzi e di ricevimenti mondani, costantemente avvolta dalla spensierata gaiezza delle miliardarie americane, amiche della madre. Fu proprio durante una festa, tenutasi nel 1918 a Palazzo Barberini, che Virginia conobbe Edoardo Agnelli, figlio del senatore Giovanni nonché fondatore della FIAT.

Tra i due fu amore a prima vista. Si sposarono appena un anno dopo, il 5 giugno 1919. Già nell’aprile del 1920 nacque la prima figlia Clara, nel 1921 Giovanni, il futuro Avvocato, nel 1922 Susanna, nel 1925 Maria Sole, nel 1927 Cristiana, nel 1929 Giorgio ed infine Umberto nel 1934.

Il matrimonio naufragò ben presto in una relazione di facciata, per via delle dicerie sui disinvolti costumi sessuali di lei e per le insistenti voci sulle notti brave di lui. Poi la drammatica fine di Edoardo. Il 14 luglio 1935, mentre rientrava da Forte dei Marmi a bordo dell’idrovolante del padre, Edoardo Agnelli morì a causa di un incidente accorso nella fase di ammaraggio.

All’epoca Virginia aveva solo trentasei anni, era rimasta vedova con sette figli da accudire, ma con ancora tanta voglia di vivere. Fu così che riallacciò i suoi rapporti con Curzio Malaparte, lo scrittore toscano con il quale ebbe una lunga e tormentata liaison, forse già quando lui era direttore de “La Stampa”, giornale della famiglia Agnelli, tra il 1929 ed il 1931.

Il sentimento che li univa era talmente intenso da farli decidere di sposarsi, tanto che fissarono una data precisa: il 10 ottobre 1936 nel Duomo di Pisa, poco dopo il periodo minimo di un anno previsto dalla legge per le donne rimaste vedove che intendevano rimaritarsi. Ma Malaparte, personaggio troppo scomodo e chiacchierato, non era sicuramente il genero ideale per la famiglia Agnelli.

Venuto a conoscenza della scabrosa relazione, Giovanni Agnelli si adoperò in ogni modo per ostacolarla, ingaggiando una durissima battaglia per far togliere a Virginia la potestà sui figli. Alla fine i bambini rimasero con la madre, ma Virginia dovette dire addio al suo grande amore. Amareggiato e pieno di livore Malaparte in seguito dichiarerà: “le sole donne che valga la pena di sposare sono le donne poverissime.”

L’8 settembre 1943, a Roma, Virginia venne arrestata dalla polizia fascista, essendo figlia di una cittadina americana, e confinata nell’ex convento di San Gregorio al Celio. Dopo qualche tempo fu rimessa in libertà grazie all’intervento del colonello delle SS Eugene Dollmann, il quale cominciò così a frequentare la donna.

Dopo soli due anni Virginia perse la vita in un incidente automobilistico. Era un pomeriggio del 30 novembre 1945 quando la sua auto, una Fiat 1500, si schiantò contro un gigantesco camion militare americano in un sorpasso azzardato, mentre da Roma si recava a Forte dei Marmi.

Si è detto che stesse recandosi ad un ultimo appuntamento con Curzio Malaparte, forse perfino per riparlare del progetto di matrimonio. Ma non è emersa alcuna prova a corroborare l’ipotesi. Le sue spoglie riposano nella tomba della famiglia Agnelli a Villar Perosa.

“E quel che mi ha sempre addolorato di Virginia, è la sua incomprensione degli animali, il suo distacco dagli animali, non sa neppure accarezzarli, né rispondere alle loro carezze. Sì, quel che in Virginia manca è l’animalità. E non è neppure astratta, ma distratta. Ha una femminilità non astratta, ma distratta.” (Curzio Malaparte)

VIRGINIA BOURBON DEL MONTE, LA DONNA CHE SALVÒ ROMA

Frivola e spregiudicata, amante delle feste e della vita mondana, poco incline agli studi come disse di lei la figlia Susanna “fragile, amante della gaiezza, totalmente priva di istruzione, sempre e fondamentalmente una ragazza”, Virginia dimostrò di possedere invece una grande forza di carattere durante un avvenimento cruciale per la storia italiana.

La nostra eroina ebbe infatti un ruolo di primo piano nell’impedire la distruzione di Roma nelle ultime fasi della seconda guerra mondiale. Assieme al colonnello delle SS Eugen Dollmann, diplomatico tedesco e probabile spia degli alleati, ella organizzò nel 1944 l’incontro in Vaticano fra Papa Pio XII ed il generale Karl Wolff, Governatore Militare e Comandante supremo delle SS e della Polizia del nord d’Italia. Quel capolavoro politico, che passò alla storia come “Operazione Farnese”, indusse i nazisti ad abbandonare pacificamente Roma, contravvenendo così agli ordini di Hitler.

Si mormora Wolff fosse stato l’amante di Virginia, motivo che forse potrebbe spiegare l’oscuramento familiare della sua memoria. Per una famiglia come gli Agnelli, abituata a dare grande importanza alla forma, sarebbe stato assai sconveniente farla apparire collusa con i tedeschi. Comunque sia, l’intervento di Virginia fu di fondamentale importanza per salvare Roma dai saccheggi ed evitare che i ponti, già minati, venissero fatti saltare in aria.

Oggi questa donna merita di essere ricordata poiché, attraverso la sua delicata mediazione diplomatica, ha reso un grande favore alla sua città senza chiedere nulla in cambio, nemmeno che si sapesse quanto fosse stata abile e coraggiosa.

Virginia fu una lady fuoriserie ed anche il figlio Gianni, nonostante la sua abituale compostezza, ebbe per lei un amore sconfinato. Per tutta la vita tenne in camera da letto una sola fotografia, quella di Virginia.

“Si può fare tutto, ma la famiglia non si può lasciare.” (Gianni Agnelli).

.-.-.-.

Al volume Donna come me (edito nel 1940), Malaparte premise questa nota, che le è dedicata:

Fin dal primo giorno, fin da quando. volgendo verso di me la tua nera testa di cavallo, mi hai per la prima volta incontrato con lo sguardo (la lunga criniera ondeggiava dolcemente sulle tue spalle bianche), hai sentito quel che di segreto, di misterioso, è nella mia natura. Hai capito che io non sono soltanto un uomo: ma donna, cane, pietra, albero, fiume."

Le dedica anche una poesia, che si apre con questi versi:

Solo per te, Virginia, solo per te

aprirò il Cielo notturno alla mia fronte,

il Sapore del mio sangue solo per te,

Virginia, brucerà la bianca notte d'estate.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

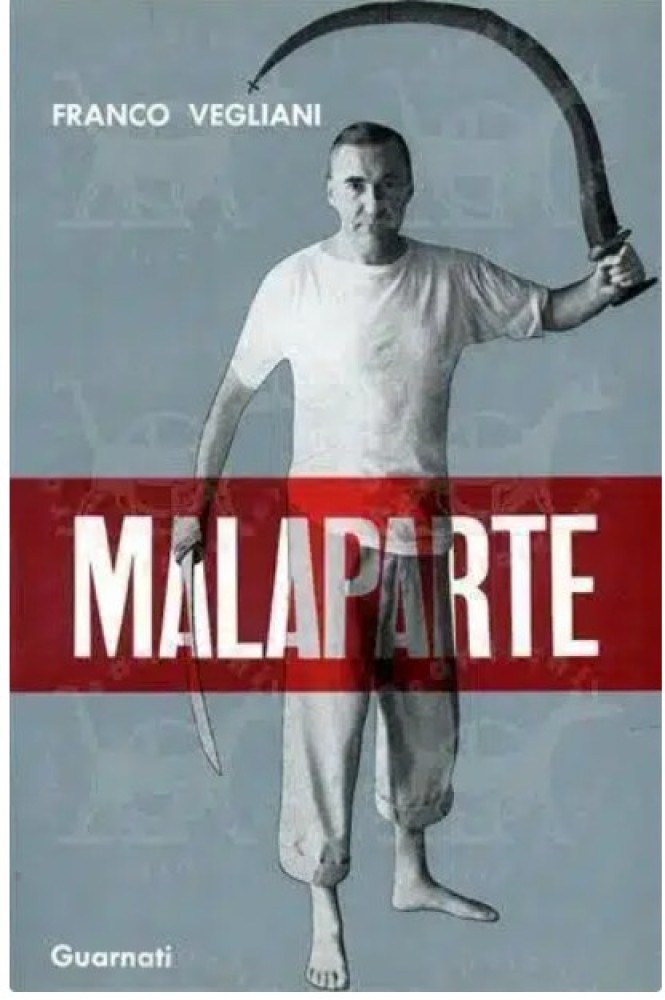

“MALAPARTE” – Franco VEGLIANI - Guarnati Editore. CAP. VI "La donna di LIpari” - 2 parte - :

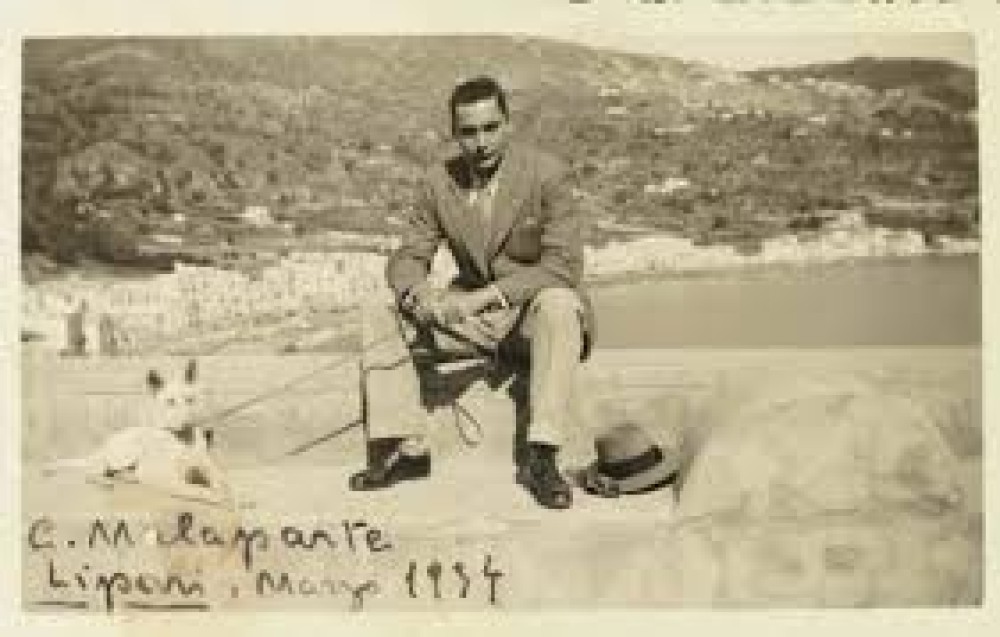

Flaminia percorse così il medesimo itinerario che l'amico aveva percorso sotto la scorta degli agenti. E a Milazzo si imbarcò, tra le ceste di frutta e le cassette di pesce, sul vaporetto ansimante che faceva servizio tra la Sicilia e l'arcipelago delle Eolie. A Lipari arrivò verso sera e Malaparte era sul modo che la attendeva in compagnia di un sottufficiale dei carabinieri accaldato e bonario. Dice:

“Li aveva già stregati tutti, quel demonio Carabinieri e poliziotti lo stavano a sentire come se parlasse l'oracolo. E le concessioni che facevano a lui non le avevano mai fatte a nessuno”.

Tanto che anche la comparsa dell'inconsueta visitatrice, le sue maniere, la bellezza, l'eleganza e il pregio degli abiti non parvero ai custodi del prigioniero e neppure agli isolani un evento sorprendente. Pareva ovvio che a Malaparte dovesse essere legato qualche cosa di straordinario. E un giorno uno dei carabinieri, un anziano appuntato, le domandò:

«Ma è possibile, signora, che questo signor Malaparte sia un individuo pericoloso? A me pare tanto una brava persona. Gli altri che vengono qui sono tutti molto diversi ».

Ridendo Flaminia disse di si, che era pericoloso, ma non nel senso che pensava lui. E oggi aggiunge:

E allora non sapevo ancora quanto!».

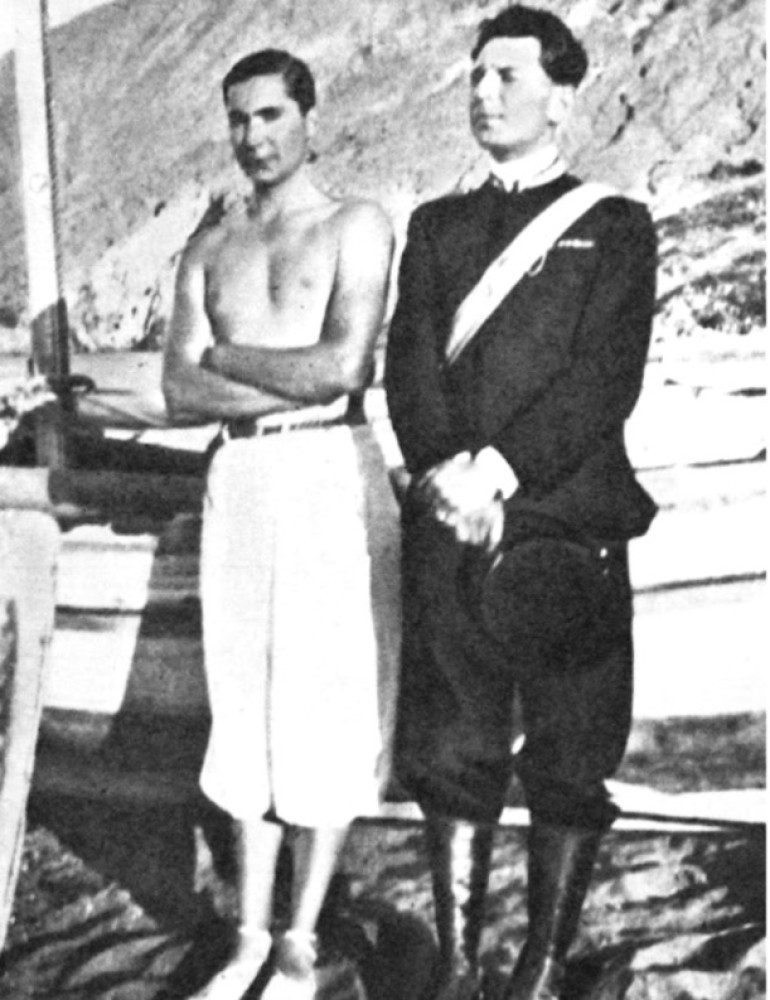

A Lipari, Malaparte non faceva una cattiva vita. Pareva già tutt'altro uomo da quelle che Flaminia aveva visto nel parlatorio della prigione romana. Il viso aveva ripreso colore, nello sguardo era ricomparsa l’antica spavalderia, l’usuale sicurezza, le piccole febbri che lo avevano travagliato durante la permanenza al carcere non si facevano più sentire col gli ascessi di cui soffriva alla gola. I carabinieri gli concedevano il massimo di libertà compatibile con il rigore del regolamento: alle sei di sera doveva tapparsi in casa, ma dall'alba a quell'ora era libero di fare quello che più gli piacesse e di andare dove voleva. Tra gli isolani non aveva che amici. E intanto aveva ammaestrato un cane. Vi è, o vi era allora, sulle isole Eolie una razza di cani fuori dell'ordinario: sono i levrieri dello Stromboli, discendenti di cani che furono abbandonati sullo scoglio deserto del vulcano perchè ritenuti rognosi e che invece, probabilmente per l'aria Impregnata di zolfo, guarirono e si moltiplicarono. Ma che vivono un po' per conto loro, selvatici, dando poca confidenza all'uomo, A Malaparte non parve vero di catturarne uno e di farsene un impareggiabile amico. Fu "Febo II", il cane di cui parla ne "La Pelle”, che lo seguì quando lasciò l'isola, ancora detenuto, e che, durante le tappe del trasferimento, quando Malaparte doveva passare la notte in prigione, lo aspettava accovacciato davanti all'uscio e non c'era nessuno che fosse capace di mandarlo via.

Non furono moltissimi i mesi al che il confinato passò a Lipari. Arrivò un giorno l'ordine di trasferirlo a un'isola meno sperduta, meno distante dal consorzio umano e meglio provvista di conforti: a Ischia, Era la prima vittoria di Ciano, che si scusò con una lettera di essere riuscito così a poco, ma promise che non avrebbe cessato di interessarsi alla sorte dell'amico. Malaparte lamentava che quel clima sciroccoso dei mari meridionali era dannoso per la sua salute e chiedeva un ulteriore trasferimento più al nord. Suggeri Forte dei Marmi, e Ciano riuscì ad ottenere che fosse accontento.

Negli ultimi mesi del 1934, dopo un piccolo calvario attraverso le prigioni della penisola, arrivò a Forte dei Marmi dove intanto era stata approntata per lui una modesta casa nell'interno della pineta. Da confinato politico era diventato vigilato speciale. E a Forte dei Marmi cominciarono a venirlo a trovare gli amici che si era fatti durante la permanenza a Parigi e a Londra.

Anche a Parigi, mentre scriveva "Technique du coup d'Etat", Flaminia era stata lungamente con lui. Ora racconta:

“Lavorava moltissimo in quel periodo. Si alzava tardi, mangiava subito, un pasto molto frugale, e si metteva a tavolino. Non si muoveva dall'una fino alle sette di sera e non dava udienza a nessuno, per nessuna ragione. Poi si usciva, e la notte era sua ». Negli ambienti intellettuali della capitale francese il suo successo era stato pieno e incondizionato.

L'italiano elegante, pronto di parola, spregiudicato e paradossale, che parlava il francese in maniera perfetta, era piaciuto in modo straordinario ai parigini, che se lo contendevano per i loro salotti. A tutti era piaciuto, tranne a Juliette Bertrand, la donna che Malaparte aveva scelto perchè gli traducesse in francese il libro che stava scrivendo. Non vi era, con Juliette, nessun pericolo di complicazioni sentimentali.

La ragazza non aveva, agli occhi di Malaparte, sufficiente fascino femminile e lei, per conto suo, provava per l'italiano, di cui ammirava, sia pure con qualche riserva, il valore intellettuale, una specie di repulsione fisica. Ma dove non si intendevano proprio per nulla era appunto nel campo nel quale sarebbe stata più necessaria l'intesa: quello della traduzione. Juliette era sicura del fatto suo e non accettava i soprusi di Malaparte, che invece pretendeva di conoscere il francese meglio di lei.

Quasi ogni giorno, nel piccolo appartamento in cui lavoravano insieme, si accendevano liti furibonde. Le grida arrivavano fino in strada. E più di una volta rischio di arrivare in strada anche il manoscritto. Juliette se ne andava sbattendo l'uscio e scendendo a precipizio le scale e la inseguivano le più pittoresche maledizioni e gli insulti più feroci di cui fosse provvisto il vocabolario toscano di Malaparte.

«Traducimi questo, se sei capace! », le gridava.

Ma Juliette tornava, dopo un giorno o dopo un'ora, e la traduzione andava avanti. Finì che venne una traduzione impeccabile, e si formò un'amicizia aspra e combattuta, ma duratura. La Bertrand fu infatti una delle prime persone che lo vennero a trovare in Italia, ap- pena fu possibile avere il permesso.

A Parigi, in un ristorante gestito da un italiano e che si chiamava "Il Quirinale" ai Campi Elisi, Malaparte conobbe Pirandello e Marta Abba e fece amicizia con De Pisis. Ma la sua esperienza più importante in quel periodo fu la conoscenza con Salvemini. Assieme a Flaminia andava a sentire le conferenze che Salvemini teneva, e furono probabilmente le parole dell'economista fuoruscito che gli misero in cuore i primi sospetti sulla validità delle opinioni che si era fatte sul fascismo.

L'amicizia con Flaminia fini nell'estate del 1935. E fu la donna a prendere l'iniziativa, Dice:

“Me lo tolsi dal cuore. E non dico che fosse facile. Ma sono felice di averlo fatto. Malaparte mi aveva chiesto di andare a vivere con lui e io gli avevo risposto di no. Potevo averlo aiutato ed essergli stata vicina nei momenti non sempre facili che aveva passato a Parigi, potevo essere andata a trovarlo in prigione e avergli fatto compagnia al confino. Ma vivere con lui no, questo non era proprio possibile. Per una donna come me, Malaparte avrebbe potuto anche essere un grande sogno , una felice illusione, un inganno meraviglioso. Un amico sì, ma non un compagno. In pratica mi appariva sempre come un nomade, inquieto e disperato, incerto ogni giorno di quello che sarebbe stato il suo domani”.

La casa torinese di Flaminia dà l'impressione della sicurezza. della stabilità, del fermo decoro. Una casa fondata sulla lunga e radicata tradizione, da cui si può evadere, ma dove è indispensabile ritornare. Ci sono mobili antichi, oggetti preziosi, quadri di valore, c'è una grande fotografia con dedica di Umberto di Savoia in divisa di giovane ufficiale. Ritratti o memorie di Malaparte, nessuno.

E tuttavia la ragione del brusco congedo che Flaminia diede all'amico fu propriamente un'altra. Al Forte dei Marmi, nella vita di Malaparte era entrata una nuova donna. Anche questa come Flaminia legata a Torino, anche questa di antico sangue nobiliare, anche questa bella da far paura. Dice Flaminia:

«Non glielo potevo perdonare. Tante altre si, ma lei no. Con lei non lo potevo dividere, ci trovavamo troppo sullo stesso piano. Perciò, appena lo seppi con certezza, gli scrissi che non lo volevo più rivedere, E così è stato”.

Alla donna nuova Malaparte ha dedicato la raccolta di racconti "Sodoma e Gomorra" con le parole: « A colei che è entrata nella mia vita a cavallo ». E davvero pare che sia stata per lui come un uragano, brevissimo e furibondo. La sola che abbia amato veramente; o piuttosto l'unica che gli abbia tenuto testa. Perchè era più capricciosa, più indipendente, più scatenata, più malapartiana di lui.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

LA DONNA DI LIPARI FRANCO VEGLIANI pubblica la biografia “MALAPARTE” Guarnati Editore 1957. All’interno al CAP. VI “LA DONNA DI LIPARI”. - 1 parte -

Nei primi mesi del 1929 Curzio Malaparte diventò direttore de La Stampa ». Il quotidiano torinese in quel periodo era in crisi. I tiepidi sentimenti del direttore in carica, Torre, non bastavano a coprire l'aperto, risoluto antifascismo del direttore amministrativo Colli. Mussolini minacciava tuoni e fulmini. Malaparte, che Augusto Turati, allora segretario del partito aveva fatto assumere al « Mattino di Napoli come redattore capo, lo seppe e si offerse. A Giovanni Agnelli parve che un nome come quello di Malaparte facesse esattamente al caso suo. Lo mandò a chiamare e si misero d'accordo. Soltanto che alla fine del colloquio il vecchio Agnelli disse: «Allora tutto bene, manca soltanto il nulla osta politico. A quello immagino penserà lei.

E Malaparte disse di sì. Tornò a Roma e andò da Turati. Ma Turati disse che mai e poi mai avrebbe fatto a Mussolini il suo nome. Mussolini infatti non aveva per Malaparte nessuna tenerezza: forse non gli aveva mai perdonato di aver criticato in pubblico le sue cravatte e con cui lo avrebbe accolto di ritorno da un viaggio sulla porta della sua casa. Malaparte disse:

< Avrei dovuto capirlo. Solo tu potevi venire qui dentro. >

Chi mi riferisce ora questo episodio è la medesima donna d'allora. Non diremo il suo nome vero. Scrivendo di lei in un capitolo di « Fughe in prigione », Malaparte l'ha battezzata Flaminia. E Flaminia resterà, per adesso, anche nel nostro racconto.

Malaparte l'aveva conosciuta a Torino. Flaminia portava, e porta ancora, un nome della più antica e illustre nobiltà italiana. Ed era, se si deve giudicare da come l'ho vista adesso, che ha già varcato la cinquantina, d'una bellezza straordinaria, limpida e sconvolgente. Il loro primo incontro era avvenuto nel 1929, quando Malaparte era da poche settimane direttore de “La Stampa” a Torino. Il giovanissimo, e discusso, uomo di lettere era stato invitato a un ricevimento in casa Ponti. C'era anche Flaminia: una giovane signora dell'aristocrazia, sposata da pochi anni e già con due bimbi piccini. Mi dice:

<< Al ricevimento ero andata con mia madre. E fu mia madre che lo notò per prima. Malaparte stava un po' appartato, non ancora familiarizzato con l'ambiente, con un viso crucciato e severo, una finta aria di sdegno. Mia madre me lo indicò e chiese: "Chi sarà mai quel bell'uomo?". Perchè bello era bello, Dio sa se era bello! Ci dissero che era il direttore che aveva sostituito Torre a "La Stampa ". E più tardi ce lo presentarono. La nostra amicizia è cominciata quella sera, ed è finita quasi sei anni dopo.

Flaminia non ha di Malaparte un ricordo felice. Ora ne parla con un grande distacco, come di una memoria remotissima e quasi non più personale. E tuttavia non senza un filo di amarezza, di segreto, profondo e certo inconsapevole risentimento. I suoi giudizi sono pacati, ma crudi. E dice:

« Dopo il 1935 non l'ho mai più riveduto. Una volta mi scrisse per offrirmi di andare per qualche tempo nella sua villa di Capri.

« Diceva che la metteva a mia disposizione "con o senza proprietario", che scegliessi io. Gli risposi villanamente che la avrei preferita senza. E non andai. Nel 1940 passò per Torino diretto al fronte occidentale, e mi telefonò per chiedermi di vedermi e salutarmi. Gli risposi che non potevo. Non lo giudicavo un uomo che andasse alla guerra per morire. >

Allora tuttavia, alla fine dell'estate del 1933, appena apprese dai giornali a Cap d'Antibes che Malaparte a Roma era stato arrestato dalla polizia fascista, prese il primo treno per l'Italia e insieme a suo padre e a sua madre, venne a Prato prima, a consigliarsi con i familiari di lui, e poi a Roma a vedere che cosa si poteva tentare per aiutarlo ad uscire dalla scabrosa situazione in cui era venuto a trovarsi. Nonostante le amicizie influenti, ottenne in principio soltanto quel colloquio nel carcere. Ora dice:

<< Non glielo feci intendere, ma come lo vidi, quella sera, mi si gelò il cuore. C'era pochissima luce nel parlatorio di Regina Coeli»: una sola lampadina sporca, di poche candele, che pendeva dal soffitto e nessuna finestra. Quanto bastava tuttavia per indovinare il suo pallore sotto la barba non rifatta e per vedere che il suo viso era sconvolto e che gli occhi erano lucidi, febbricitanti. E poi quel colletto sudicio e sgualcito, senza cravatta, e i pantaloni che gli ricadevano a soffietto sul- le scarpe senza lacci! Lui, che aveva un senso quasi religioso della sua eleganza, e che al mattino, per vestirsi e mettersi a punto, impiegava ogni volta più di tre ore!

Malaparte era stato arrestato in un albergo romano in uno degli ultimi giorni di settembre. Era a Roma da pochi giorni, reduce da un lungo soggiorno a Parigi e da una più breve permanenza in Inghilterra, e prima di rientrare in Italia si era fermato, come s'è detto, ospite dell'amica sulla Costa Azzurra. Era arrivato allegro e spavaldo, soddisfatto del clamore che stava suscitando all'estero il suo ultimo libro pubblicato in francese, “Technique du coup d'état”, e senza il più vago sospetto di quello che gli stava per capitare.

Nel 1931, nei primi mesi, il senatore Agnelli lo aveva rimosso dalla direzione del suo quotidiano. In avesse Mussolini di compiacersi per il suo coraggio ad averlo chiamato a quell'incarico. Ma prima di licenziare lui, e probabilmente per saggiare quanta influenza avesse ancora Malaparte, aveva preteso che fosse licenziato il redattore capo. Era Mino Maccari, che Malaparte si era portato da Roma e che aveva molta più vocazione alla pittura e alla poesia che all'ingratissimo mestiere di guidare la redazione di un quotidiano. A Maccari, per il Capodanno del 1931 era capitato un infortunio; aveva commesso un errore scusabilissimo in un poeta, ma non perdonabile al redattore capo di un grande quotidiano. Nel passare l'elenco delle persone che si erano recate a Corte a porgere gli auguri al sovrano, non si era accorto che la lista, compilata forse non senza malizia, conteneva i nomi di tre illustri personaggi defunti da tempo. E il senatore Agnelli si era trovato bello e pronto il pretesto per mandarlo via. Malaparte non era stato in grado di salvare l'amico, e la manifesta impotenza aveva segnato prontamente anche la sua condanna.

Agnelli del resto aveva trovato, per sostituirlo, un uomo che, almeno allora, aveva le spalle più forti di quelle di Malaparte: Augusto Turati, già segretario del partito fascista e ancora nelle grazie di Mussolini. Al nome di Turati, anche Malaparte che, quando si era parlato del suo licenziamento, aveva promesso di non andarsene senza combattere e comunque di rendere la vita difficile al suo successore, si era rassegnato. Aveva accettato la collaborazione che dal “Corriere della Sera” Aldo Borelli gli offriva ed era partito per la Francia, fermandosi a Parigi.

Tornava in Italia per la prima volta in quell'estate del 1933, dimentico probabilmente di come fosse difficile in quegli anni l'ambiente italiano e senza minimamente sospettare che uno dei personaggi più potenti e

puntigliosi del regime fascista aveva con lui una vecchia ruggine da regolare e da tempo aveva chiesto a Mussolini la sua testa. Era Italo Balbo, a cui le imprese aeronautiche avevano dato proprio allora rinomanza mondiale. Balbo faceva ombra a Mussolini, e Mussolini aveva scelto lui, per tenerlo lontano da Roma, offrendogli il consolato della Libia. Ma per indurlo ad accettare senza colpi di testa, per fare in modo che si rassegnasse ad andare a fare il re tra i beduini, bisognava soddisfare qualche suo capriccio. Niente di più facile e di più comodo e di più gradito, se uno di questi suoi capricci si chiamava Malaparte.

Il quadrumviro e lo scrittore erano stati amici nei primi anni romani, e anzi Italo Balbo aveva fatto anche da padrino a Malaparte in qualcuno dei suoi duelli. Poi l'amicizia si era raffreddata e si era mutata in reciproco sospetto. Ma non sarebbe accaduto niente se Malaparte da Parigi, non si sa per quale improvvisa fantasia, non avesse indirizzato a Balbo e all'amico di Balbo, Nello Quilici che dirigeva a Ferrara ii “Corriere Padano”, una serie di lettere insolenti (quando si metteva in testa di ferire qualcuno a Malaparte non mancavano certo le parole) e cariche di accuse d'ogni genere, era cui la più grave era quella di complottare contro Mussolini per eliminarlo dalla scena politica e sostituirsi a lui nella dittatura fascista. Con le copie fotografiche delle lettere Balbo era andato dritto da Mussolini, chiedendo soddi¬sfazione immediata.·Ma Malaparte era ancora oltre con¬fine , e Mussolini aveva detto:

“Non voglio che si ripeta ii caso di Cesare Rossi. Questo qui non e uno capace di restare per molto tempo lontano da casa. Si tratta di avere pazienza, tornerà”.

Infatti era tornato, e non appena Balbo aveva avuto no¬tizia che Curzio Malaparte era stato visto a spasso per via Veneto, aveva preteso da Mussolini che mantenesse l'impegno. Da questo intervento all'arresto era trascorso appena il tempo necessario per una serie di telefonate, dal centro aIla periferia. In fondo a Mussolini ii successo che aveva ottenuto all'estero “Technique du coup d'etat” era piaciuto molto poco, e ancor meno gli erano piaciute le informazioni riservare arrivare da Parigi e da Londra su talune persone che lo scrittore aveva fre¬quentato e su alcuni discorsi non propriamente orto¬dossi, che in più di un'occasione aveva fatti. E Mala¬parte lo immaginava tanto poco che subito dopo il suo arrivo aveva sollecitato un colloquio con Mussolini e aveva immediatamente riallacciato le antiche conoscenze politiche. Anzi, un giorno, da Aragno Si era imbattuto in Balbo e gli era andato incontro a mani tese. II quadrumviro gli aveva voltato la schiena; eppure Malaparte non si era reso conto della gravità della situazione in cui era.

La sera precedente l'arresto era stato visto in un ristarante molto in voga di via della Mercede, a pranzo con il sottosegretario alle Corporazioni, che era allora Alberto Asquini.

La condanna fu dura. Sproporzionata al capo d'accusa, che corso dell'istruttoria si era modificato da « attività antifascista all'estero » in « calunnia e diffamazione di un ministro in carica”. Malaparte venne assegnato al confino a Lipari per cinque anni, Mussolini disse:

“Malaparte è stato uno dei nostri. Potrà esserlo ancora. Con lui abbiamo il dovere di essere più spietati che con gli altri”.

La signora torinese che era andata a trovarlo a Regina Coeli » intanto non si era rassegnata. Non potendo per il momento ottenere di più era riuscita a farsi presentare al capo della polizia e gli aveva chiesto il permesso di andare a Lipari a far visita all'amico in disgrazia. II Capo della polizia allora era Bocchini. Uomo di straordinario buon senso e di garbate maniere, cavalleresco e sensibile come pochi al fascino femminile.

La bellissima donna che si esponeva senza riguardi, incurante del nome che portava e dei rischi a cui poteva andare incontro, ribelle all'ambiente cui apparteneva per nascita e matrimonio, sprezzante delle voci che si sarebbero fatte sul conto suo, piena di fuoco e di risolutezza nel quasi totale tepore degli amici, lo commosse e lo entusiasmò. E le fece avere il permesso. D'altra parte Balbo era lontano, per Mussolini la partita Malaparte era una partita chiusa, e Bocchini sapeva con certezza che ogni favore, ogni indulgenza usati a Malaparte valevano come un piacere personale fatto a Galeazzo Ciano.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

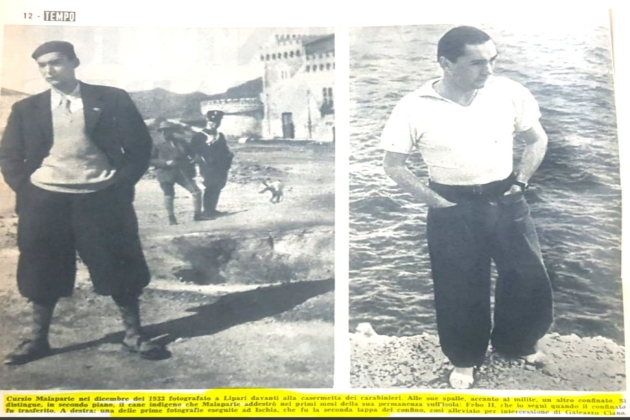

LE AVVENTURE DI MALAPARTE RIVISTA TEMPO DEL 22 AGOSTO 1957 DI FRANCO VEGLIANI. “Flaminia” – “Confino a Lipari” – il cane “FEBO II” – “la fine dell’Amicizia”…….

- 2 parte -

.…...La condanna fu dura. Sproporzionata al capo d’accusa, che nel corso dell’istruttoria si era moltiplicato da “attività antifascista a diffamazione di un ministro in carica”. Malaparte venne assegnato al Confino a Lipari per cinque anni. Mussolini disse:

“Malaparte è stato uni dei nostri. Potrà esserlo ancora. Con lui abbiamo il dovere di essere più spietati che con gli altri”.

La signora torinese che era andata a trovarlo a Regina Coeli, intanto non si era rassegnata. Non potendo per il momento ottenere di più era riuscita a farsi presentare al capo della Polizia e gli aveva chiesto il permesso di andare a Lipari a fare visita all’amico in disgrazia. Il capo della Polizia allora era Bocchini. Uomo di straordinario buon senso e di garbate maniere, cavalleresco e sensibile come pochi al fascino femminile. La bellissima donna che si esponeva senza riguardi, incurante del nome che portava e dei rischi a cui poteva andare incontro, ribelle all’ambiente cui apparteneva per nascita e per matrimonio, sprezzante delle voci che si sarebbero fatte sul conto suo, piena di fuoco e di risolutezza nei quasi totale tepore degli amici, lo commosse e lo entusiasmò. E le fece avere il permesso. D’altra parte Balbo era lontano, per Mussolini la partita Malaparte era una partita chiusa, e Bocchini sapeva con certezza che ogni favore, ogni indulgenza usati a Malaparte valevano come un piacere personale fatto a Galeazzo Ciano.

Flaminia percorse così il medesimo itinerario che l’amico aveva percorso sotto la scorta degli agenti. E a Milazzo si imbarcò, tra le ceste di frutta e le cassette di pesce, sul vaporetto ansimante che faceva servizio tra la Sicilia e l’arcipelago delle Eolie. A Lipari arrivò verso sera e Malaparte era sul molo che la attendeva in compagnia di un sottufficiale dei carabinieri accaldato e bonario. Dice:

“Li aveva già stregati tutti, quel demonio. Carabinieri e poliziotti lo stavano a sentire come se parlasse l'oracolo. E le concessioni che facevano a lui non le avevano mai fatte a nessuno ».

Tanto che anche la comparsa dell'inconsueta visitatrice, le sue maniere, la bellezza, l'eleganza e il pregio degli abiti non parvero ai custodi del prigioniero e neppure agli isolani un evento sorprendente. Pareva ovvio che a Malaparte dovesse essere legato qualche cosa di straordinario. E un giorno uno dei carabinieri, un anziano appuntato, le domandò:

«Ma è possibile, signora, che questo signor Malaparte sia un individuo pericoloso? A me pare tanto una brava persona. Gli altri che vengono qui sono tutti molto diversi ».

Ridendo Flaminia disse di si, che era pericoloso, ma non nel senso che pensava lui. E oggi aggiunge:

E allora non sapevo ancora quanto!».

A Lipari, Malaparte non faceva una cattiva vita. Pareva già tutt'altro uomo da quelle che Flaminia aveva visto nel parlatorio della prigione romana. Il viso aveva ripreso colore, nello sguardo era ricomparsa l’antica spavalderia, l’usuale sicurezza, le piccole febbri che lo avevano travagliato durante la permanenza al carcere non si facevano più sentire col gli ascessi di cui soffriva alla gola. I carabinieri gli concedevano il massimo di libertà compatibile con il rigore del regolamento: alle sei di sera doveva tapparsi in casa, ma dall'alba a quell'ora era libero di fare quello che più gli piacesse e di andare dove voleva. Tra gli isolani non aveva che amici. E intanto aveva ammaestrato un cane. Vi è, o vi era allora, sulle isole Eolie una razza di cani fuori dell'ordinario: sono i levrieri dello Stromboli, discendenti di cani che furono abbandonati sullo scoglio deserto del vulcano perchè ritenuti rognosi e che invece, probabilmente per l'aria Impregnata di zolfo, guarirono e si moltiplicarono. Ma che vivono un po' per conto loro, selvatici, dando poca confidenza all'uomo, A Malaparte non parve vero di catturarne uno e di farsene un impareggiabile amico. Fu "Febo II", il cane di cui parla ne "La Pelle”, che lo seguì quando lasciò l'isola, ancora detenuto, e che, durante le tappe del trasferimento, quando Malaparte doveva passare la notte in prigione, lo aspettava accovacciato davanti all'uscio e non c'era nessuno che fosse capace di mandarlo via.

Non furono moltissimi i mesi al che il confinato passò a Lipari. Arrivò un giorno l'ordine di trasferirlo a un'isola meno sperduta, meno distante dal consorzio umano e meglio provvista di conforti: a Ischia, Era la prima vittoria di Ciano, che si scusò con una lettera di essere riuscito così a poco, ma promise che non avrebbe cessato di interessarsi alla sorte dell'amico. Malaparte lamentava che quel clima sciroccoso dei mari meridionali era dannoso per la sua salute e chiedeva un ulteriore trasferimento più al nord. Suggeri Forte dei Marmi, e Ciano riuscì ad ottenere che fosse accontento.

Negli ultimi mesi del 1934, dopo un piccolo calvario attraverso le prigioni della penisola, arrivò a Forte dei Marmi dove intanto era stata approntata per lui una modesta casa nell'interno della pineta. Da confinato politico era diventato vigilato speciale. E a Forte dei Marmi cominciarono a venirlo a trovare gli amici che si era fatti durante la permanenza a Parigi e a Londra.

Anche a Parigi, mentre scriveva "Technique du coup d'Etat", Flaminia era stata lungamente con lui. Ora racconta:

“Lavorava moltissimo in quel periodo. Si alzava tardi, mangiava subito, un pasto molto frugale, e si metteva a tavolino. Non si muoveva dall'una fino alle sette di sera e non dava udienza a nessuno, per nessuna ragione. Poi si usciva, e la notte era sua ».

Negli ambienti intellettuali della capitale francese il suo successo era stato pieno e incondizionato. L'italiano elegante, pronto di parola, spregiudicato e paradossale, che parlava il francese in maniera perfetta, era piaciuto in modo straordinario ai parigini, che se lo contendevano per i loro salotti. A tutti era piaciuto, tranne a Juliette Bertrand, la donna che Malaparte aveva scelto perchè gli traducesse in francese il libro che stava scrivendo. Non vi era, con Juliette, nessun pericolo di complicazioni sentimentali. La ragazza non aveva, agli occhi di Malaparte, sufficiente fascino femminile e lei, per conto suo, provava per l'italiano, di cui ammirava, sia pure con qualche riserva, il valore intellettuale, una specie di repulsione fisica. Ma dove non si intendevano proprio per nulla era appunto nel campo nel quale sarebbe stata più necessaria l'intesa: quello della traduzione. Juliette era sicura del fatto suo e non accettava i soprusi di Malaparte, che invece pretendeva di conoscere il francese meglio di lei. Quasi ogni giorno, nel piccolo appartamento in cui lavoravano insieme, si accendevano liti furibonde. Le grida arrivavano fino in strada. E più di una volta rischio di arrivare in strada anche il manoscritto. Juliette se ne andava sbattendo l'uscio e scendendo a precipizio le scale e la inseguivano le più pittoresche maledizioni e gli insulti più feroci di cui fosse provvisto il vocabolario toscano di Malaparte.

«Traducimi questo, se sei capace! », le gridava.

Ma Juliette tornava, dopo un giorno o dopo un'ora, e la traduzione andava avanti. Finì che venne una traduzione impeccabile, e si formò un'amicizia aspra e combattuta, ma duratura. La Bertrand fu infatti una delle prime persone che lo vennero a trovare in Italia, ap- pena fu possibile avere il permesso.

A Parigi, in un ristorante gestito da un italiano e che si chiamava "Il Quirinale", ai Campi Elisi, Malaparte conobbe Pirandello e Marta Abba e fece amicizia con De Pisis. Ma la sua esperienza più importante in quel periodo fu la conoscenza con Salvemini. Assieme a Flaminia andava a sentire le conferenze che Salvemini teneva, e furono probabilmente le parole dell'economista fuoruscito che gli misero in cuore i primi sospetti sulla validità delle opinioni che si era fatte sul fascismo.

L'amicizia con Flaminia fini nell'estate del 1935. E fu la donna a prendere l'iniziativa, Dice:

“Me lo tolsi dal cuore. E non dico che fosse facile. Ma sono felice di averlo fatto. Malaparte mi aveva chiesto di andare a vivere con lui e io gli avevo risposto di no. Potevo averlo aiutato ed essergli stata vicina nei momenti non sempre facili che aveva passato a Parigi, potevo essere andata a trovarlo in prigione e avergli fatto compagnia al confino. Ma vivere con lui no, questo non era proprio possibile. Per una donna come me, Malaparte avrebbe potuto anche essere un grande sogno , una felice illusione, un inganno meraviglioso. Un amico sì, ma non un compagno. In pratica mi appariva sempre come un nomade, inquieto e disperato, incerto ogni giorno di quello che sarebbe stato il suo domani”.

La casa torinese di Flaminia dà l'impressione della sicurezza. della stabilità, del fermo decoro. Una casa fondata sulla lunga e radicata tradizione, da cui si può evadere, ma dove è indispensabile ritornare. Ci sono mobili antichi, oggetti preziosi, quadri di valore, c'è una grande fotografia con dedica di Umberto di Savoia in divisa di giovane ufficiale. Ritratti o memorie di Malaparte, nessuno.

E tuttavia la ragione del brusco congedo che Flaminia diede all'amico fu propriamente un'altra. Al Forte dei Marmi, nella vita di Malaparte era entrata una nuova donna. Anche questa come Flaminia legata a Torino, anche questa di antico sangue nobiliare, anche questa bella da far paura. Dice Flaminia:

«Non glielo potevo perdonare. Tante altre si, ma lei no. Con lei non lo potevo dividere, ci trovavamo troppo sullo stesso piano. Perciò, appena lo seppi con certezza, gli scrissi che non lo volevo più rivedere, E così è stato”.

Alla donna nuova Malaparte ha dedicato la raccolta di racconti "Sodoma e Gomorra" con le parole: « A colei che è entrata nella mia vita a cavallo ». E davvero pare che sia stata per lui come un uragano, brevissimo e furibondo. La sola che abbia amato veramente; o piuttosto l'unica che gli abbia tenuto testa. Perchè era più capricciosa, più indipendente, più scatenata, più malapartiana di

lui.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

LE AVVENTURE DI MALAPARTE RIVISTA TEMPO DEL 22 AGOSTO 1957 DI FRANCO VEGLIANI. “Flaminia” – “Confino a Lipari” – il cane “FEBO II” – “la fine dell’Amicizia”…….

(Vorrei prima precisare che Franco Vegliani è l'autore di una biografia o monografia intitolata "Malaparte", pubblicata dalla casa editrice Edizioni Daria Guarnati nel 1957 che esplora la vita e le opere dello scrittore Curzio Malaparte. Era stato collega a "Tempo" e di cui aveva raccolto le confidenze negli ultimi mesi di vita.

L'importanza della biografia di Franco Vegliani su Curzio Malaparte (1957) risiede nel fatto che Vegliani fu segretario personale di Malaparte, offrendo così una prospettiva interna e una conoscenza diretta dell'uomo e del suo mondo, fornendo un documento di notevole valore storico e letterario per comprendere appieno la figura complessa e controversa di Malaparte). -1 parte -

.-.-.

Mussolini, risentito per la pubblicazione di "Tecnica del colpo di Stato" e per il favore che il libro aveva ottenuto all'estero, appoggiò con mano pesante il rancore di Italo Balbo, che costò a Malaparte una condanna a cinque anni di confino. Una donna bellissima e di grande casato raggiunse lo scrittore a Lipari. L'amicizia di Galeazzo Ciano lo fece togliere di là e gli rese più mite la pena.

Un giorno d'autunno, nel 1933, tardi nel pomeriggio, Malaparte stava accovacciato sulla brandina nella sua cella del quarto raggio di Regina Coeli e leggeva un libro all'ultima luce che filtrava dall'alto della "bocca di lupo". Un secondino socchiuse la porta e disse:

« Signore, andiamo! C'è in parlatorio qualcuno che vuole vedervi ».

L'appellativo di "signore" era l'unica distinzione che rimaneva, da parte del personale carcerario, ai detenuti politici in attesa di essere deferiti alla commissione per il confino. Il prigioniero si alzò senza fretta, quasi contro voglia, chiuse il libro, lo posò sulla coperta e seguì il secondino per il corridoio ciabattando nelle scarpe senza lacci. Non immaginava chi potesse essere, ma non fece nessuna domanda. L'idea di una visita in quel momento suscitava in lui un sentimento che era un misto tra la paura e il fastidio. Ogni nuova non gli pareva che potesse essere se non una cattiva nuova. Gli amici sembrava che lo avessero abbandonato e che, dopo il suo arresto, un vuoto pauroso e gelido si fosse fatto attorno a lui. Man- cava quasi completamente di notizie dall'esterno, ed era già molto se qualcuno rispondeva con poche righe di un frettoloso biglietto alle accorate domande di essere aiutato che egli quotidianamente spediva da là dentro.

In parlatorio c'era l'ultima persona che Malaparte si sarebbe aspettato di vedere quel giorno e in quel luogo. Era una donna. La donna che poche settimane prima aveva salutato con un fiducioso arrivederci nella sua villa sul mare a Cap d'Antibes, dove era stato ospite.

Nella squallida stanza la donna stava in piedi contro la parete bigia, dietro al sudicio avolo, elegantissima, rigida e come raccolta dentro al suo re quarti scuro ornato di pelliccia. I guanti calzati e un minuscolo cappellino sul biondo do cenere della capigliatura. Appena lo vide però parve che si sciogliesse: gli mosse incontro con le mani tese e con un chiaro sorriso, lo accolse con la medesima tranquilla, affettuosa e signorile proprietà con cui lo avrebbe accolto di ritorno da un viaggio sulla porta della sua casa. Malaparte disse:

«Avrei dovuto capirlo. Solo tu potevi venire, qui dentro ».

Chi mi riferisce ora questo episodio è la medesima donna di allora. Non diremo il suo nome vero. Scrivendo di lei in un capitolo di "Fughe in prigione", Malaparte l'ha battezzata Flaminia. E Flaminia resterà, per adesso, anche nel nostro racconto.

Malaparte l'aveva conosciuta a Torino. Flaminia portava, e porta ancora, un nome della più antica e illustre nobiltà italiana. Ed era, se si deve giudicare da come l'ho vista adesso, che ha già varcato la cinquantina, d'una bellezza straordinaria, limpida e sconvolgente. Il loro primo incontro era avvenuto nel 1929, quando Malaparte era d