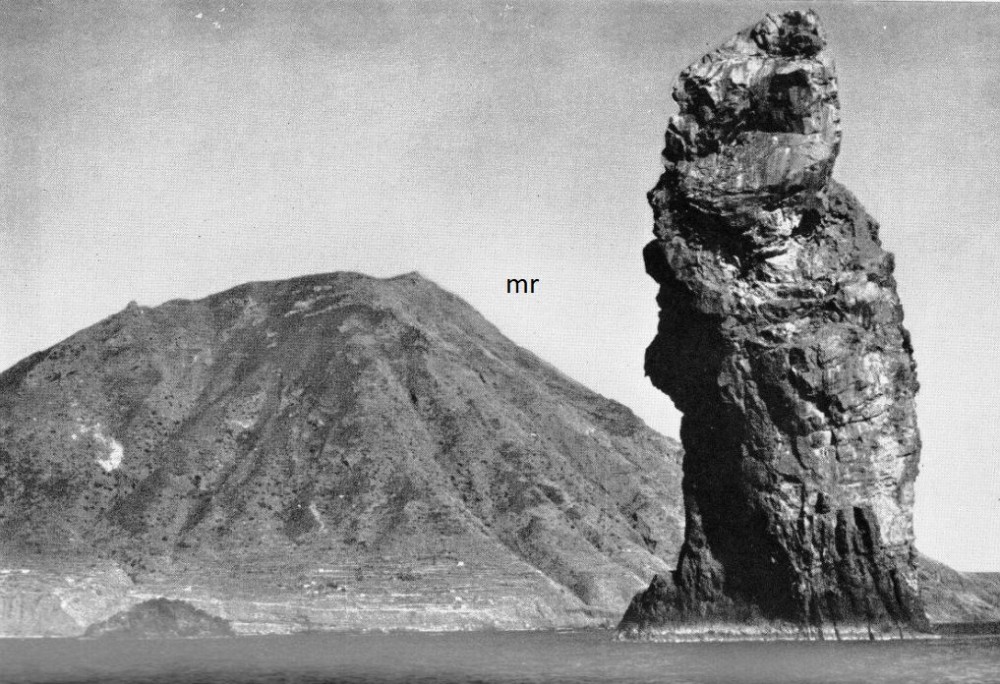

Da Ravenna in linea Massimo Ristuccia. I ricordi del passato. Stromboli il faro del mediterraneo

di Massimo Ristuccia

STROMBOLI IL FARO DEL MEDITERRANEO LE VIE D’ITALIA FEBBRAIO 1933

di Magnino Carlo

Chi viaggia di notte da Napoli a Messina scorge lontano il chiarore dei lampi che, a distanza di quattro o cinque minuti l’uno dall’altro, si sprigionano dal cratere dello Stromboli, nei così detti periodi di calma di questo vulcano, unico nel suo genere perché, a ricordo storico, non ha mai interrotto la propria attività.

Le conoscenze che il mondo turistico ha di questa isola, malgrado quanto ne dicono tutti i testi di geologia e malgrado l’esauriente, perfetto capitolo di essa dedicato nel volume “Sicilia” della Guida d’Italia del Touring, sono veramente molto vaghe: come se essa davvero fosse in un mare lontano e inarrivabile. Il viaggiatore si compiace dello spettacolo delle sue vampate, attratto ancor più sul ponte della nave dalla notizia di una maggiore attività. Alcuni scienziati vi scendono per vedere, per studiare da vicino quest’isola, che ben a ragione si potrebbe chiamare l’isola misteriosa. Ma tutti, insomma, anche costoro, che pur visitando attentamente Stromboli per i suoi fenomeni vulcanici, trascurano sovente un elemento di straordinario interesse quale è la popolazione dell’isola, elemento d’altronde strettamente legato alla vita stessa del vulcano.

Così dalla vita di questa piccola popolazione che come nessun’altra partecipa alle vicende non sempre felici della propria terra, si può quasi comprendere la misteriosa influenza che “”iddu”” il Vulcano, il padrone, ha su tutti i suoi sudditi.

Non la rappresentanza del borgo, ma tutta una parte di esso è sulla piccola spiaggia ad attenderci; e questo dimostra quanto sia importante l’arrivo del piroscafo, specialmente quando il prolungarsi del cattivo tempo, ha ritardato il viaggio settimanale. Se fra chi sbarca vi è un forestiero, un turista, questo è guardato con curiosità ed è preso di botto per inglese o tedesco: perché se rari sono sempre stati i visitatori, rarissimi sono stati, e sono purtroppo, i turisti italiani.

Molti trascurano Stromboli e in genere le isole Eolie forse perché credono di trovarvi un lembo ripetuto e staccato della Sicilia o della Calabria? Hanno torto! Anche i turisti che viaggiano attratti solo dal “nuovo”, dall’assolutamente nuovo” possono rassicurarsi e includere queste isole nel loro programma.

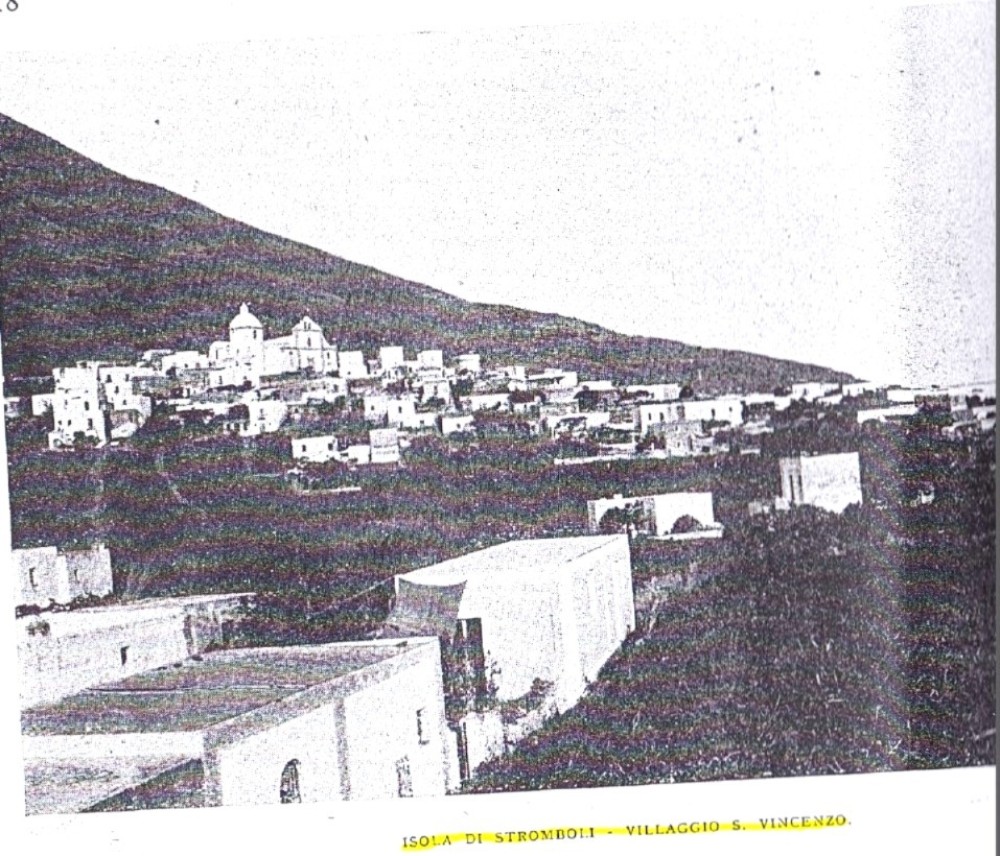

Il paese si presenta bianchissimo con le case cubiche che ricordano quelle di tipo arabo, a un solo piano: nello sfondo due palme levano il loro alto pennacchio in un insieme molto equatoriale.

Ci si incammina nell’interno del paese: un unico viottolo l’attraversa tutto, ma, a mano a mano che si si avanza, il villaggio ci sfugge fino alla fine senza averne trovato il centro. A Stromboli una piazza centrale non esiste. Poco più in là un altro villaggio piccolo, dal nome di San Bartolo, il si chiama San Vincenzo, presenta la stessa caratteristica.

Invano cerchereste a Stromboli una trattoria, un’osteria, un caffè, un locale dove mangiare un boccone, dove, seduti intorno a un tavolo, si possa bere e chiacchierare del tempo che fa, o in piedi sorbire una qualsiasi bibita o anche solo un bicchiere d’acqua.

A Stromboli non esistono locali pubblici di alcun genere: il forestiero trova ottima ospitalità in case private, che per il compenso, molto tenue!, che ne esigono si dànno il nome di alberghi . Anche la farmacia non è di quelle dove si va a discorrere degli ultimi avvenimenti. La società di Stromboli ha un ordinamento particolare; gli strombolesi si riuniscono spesso, ma sempre nella casa dell’uno o dell’altro. Le loro case d’altra parte sono così belle da giustificare pienamente questa aristocratica pretesa: e sono inoltre, sotto tutti i rapporti, pulitissime e gaie. Tutti sono proprietari della casa che abitano, e ogni anno, uso veramente caratteristico e degno di nota!, ne imbiancano tutte le pareti già candide e pulite.

I due villaggi di San Vincenzo e di San Bartolo, quasi continuazione l’uno dell’altro, costituiscono insieme, sotto la comune denominazione di Stromboli, il maggiore e principale dei due centri abitati dell’isola; situato, questo, a nord-est, là cioè dove la natura con il pendio meno ripido della montagna consente maggiore possibilità di vita, mentre il cratere si apre verso altra direzione.

A sud-ovest, alla estremità opposta dell’isola, vi è Ginostra, villaggio di cinquecento abitanti, sotto alcuni punti di vista in posizione più sfavorevole dell’altro abitato.

E qui, infatti, per le condizioni del mare, il piroscafo stesso non ferma perché la grande profondità marina non gli consente di gettare le ancore. E quando il mare è cattivo anche la via di terra, lungo la costa orientale, è resa difficile e poco consigliabile per comunicare fra i due paesi, perché le onde si infrangono imponenti e fragorose sulla costa, che è così scoscesa da rendere ancora più pericoloso il cammino a mezza altezza.

Da Stromboli, volendo, si può anche andare a Ginostra scalando la montagna: ascensione molto facile, la cima è appena di 900 metri, che non richiede mai, in alcuna stagione particolari attitudini o equipaggiamenti diversi da quelli usati comunemente in bassa montagna.

Ma, per quanto semplice, non è mai questa una via agevole e possibile, anche per il tempo che il suo percorso richiede, per la non più giovanissima levatrice, per esempio, che fino a qualche anno fa era la sola in tutta l’isola o per il medico, (pur esso unico in tutta l’isola), che da oltre vent’anni ne tiene la condotta.

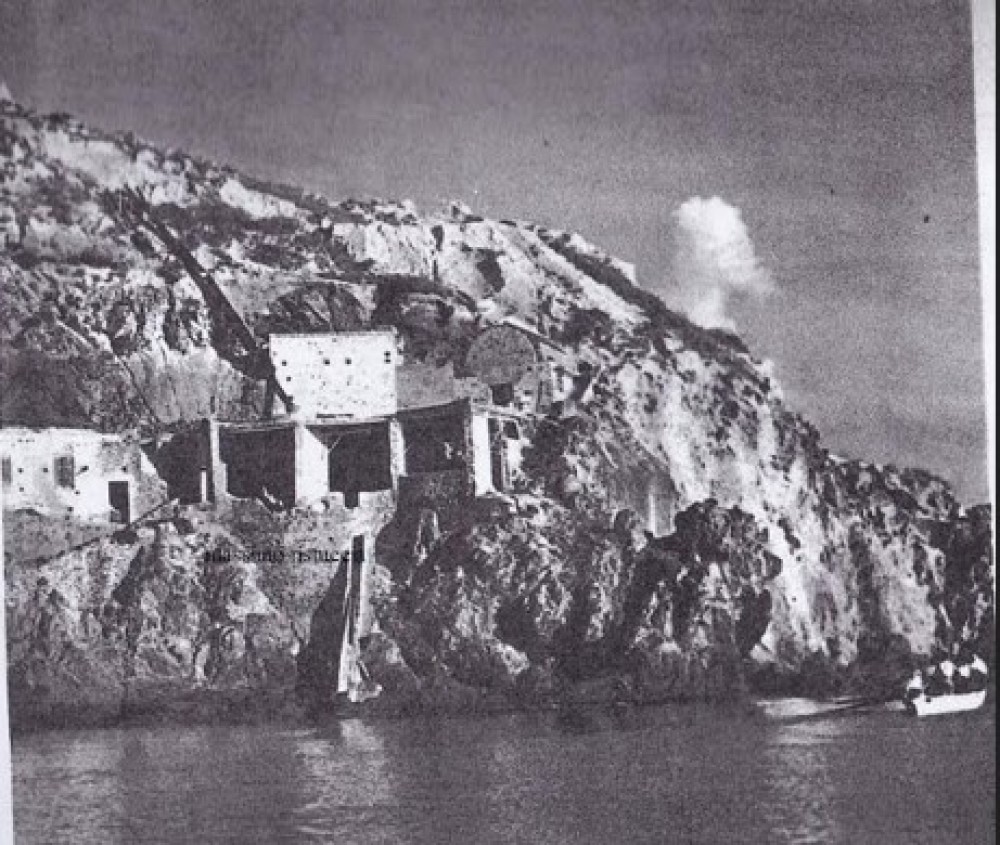

La via lungo la costa occidentale, poi a parte il pericolo che potrebbe presentare nel caso di un’improvvisa maggiore attività del vulcano, perché è proprio da questa parte che esso apre la sua bocca infernale, è resa quasi addirittura impossibile per la presenza di una parete oltremodo ripida e pericolosa per il continuo franare del terreno e la continua caduta di sassi. Il mare, subito molto profondo, lambisce direttamente questo strapiombo chiamato la “Sciara del Fuoco”, e ne aiuta con le onde il graduale sgretolamento, senza che alcuno scoglio possa presentarsi a difendere chi tenta questa via.

E’ appunto sulla Sciara del Fuoco che lapilli e scorie infuocate lanciate dal cratere ruzzolano dall’alto fino al mare, conservando sempre la loro meravigliosa incandescenza. Lo spettacolo di una eruzione con lancio materiale, spettacolo a cui sarebbe difficile trovare un paragone, non è affatto raro a Stromboli: in ciò sta la caratteristica che rende questo vulcano unico al mondo. Fin dove infatti si può risalire con la storia o con la tradizione, si ha notizia della continua attività di Stromboli.

Durante le più recenti esplosioni si è osservato che il rumore prodotto è stato avvertito meglio nell’isola di Salina, che pure si trova ad oltre b20 miglia di distanza, che non nell’abitato di San Vincenzo, dove non si sono avuti che gli effetti di uno straordinario movimento d’aria con la rottura di tutti i vetri; e questo non è che uno dei particolari che avvalorano la teoria che esista nell’isola una vera e propria zona di silenzio.

Passando davanti alla scuola, dove vedo file di bambini chini sui banchi, mi riesce naturale di pensare ad altre scuole di tanti paesi e città, dove la parola “vulcano” crea nella mente infantile la più terrificante visione infernale.

E’ bellissima invece e interessante la sicurezza, la padronanza che i piccoli strombolesi hanno in cospetto del vulcano e dei suoi fenomeni. Si sentono le influenze che il vulcano ha sulla popolazione: soprattutto quell’attaccamento misto di affetto e di passione che hanno in genere gli isolani per la propria terra, ma che qui è molto più sviluppata, più intimo, meno facilmente cancellabile con gli anni, con la vita o con i viaggi.

Giustamente si può considerare più numerosa la popolazione strombolese residente fuori dall’isola, e segnatamente nelle due Americhe e in Oceania, dei circa duemila isolani che vi dimorano. E non sembri assolutamente strano considerare ancora come veri strombolesi quelli che ne vivono lontano, perché l’attaccamento alla terra rimane saldo, anche malgrado la formazione oltre oceano di nuove famiglie. E’ comunissimo, infatti, notare a ogni passo nell’isola i segni di un notevole benessere dovuto ai proventi che gli emigrati inviano o portano sempre all’isola; ricchezza, che anzi, vivamente contrasta con la estrema semplicità dei villaggi e della loro vita. Nelle case si trovano i più svariati oggetti di provenienza transoceanica: dalla lampada portatile al grammofono, dalla lussuosa rivista alla immagine religiosa appesa alla parete; e non è affatto raro un distintivo raffigurante il Vulcano con una scritta come questa: “Società di Mutuo Soccorso fra Strombolesi – Brooklin”.

Le reti stese ad asciugare al sole non servono ad una vera industria peschereccia. “Quando il mare è buono, mi dicono, fa piacere andare a pesca; e il pesce qui è buono e abbondante”. “Per farne commercio” domando. “Oh no! – mi rispondono – noi andiamo a pesca per gioco, non per necessità. Grazie al Cielo, non ne abbiamo bisogno”.

Villeggianti, dunque; ogni famiglia con la sua casa bianca e pulitissima, il suo pezzo di terra coltivato a vite, il suo buon deposito alla Banca o alla Posta, e la sua barca per diporto.

Strano e felice paese, così distaccato dal mondo, dove la ricchezza non ha impedito il continuare di una vita semplice e patriarcale; dove i più inattesi controsensi si sviluppano rigogliosi come i limoni o i fichi d’india; dove i ragazzini scorgono sovente imponenti piroscafi, vedono quasi ogni giorno passare vicino l’idroplano, e non hanno mai visto un’automobile, una bicicletta o un carretto, e non conoscono il cavallo, il bue, il mulo se non raffigurati nelle tavole a colori della scuola elementare.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

L’ISOLA DI FILICUDI Carmelo Cavallaro 1967. 4 parte.

Parte Terza LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 1) L'agricoltura.

L'utilizzazione del suolo si basa sulla coltivazione della vite, dell'olivo e soprattutto sullo sfruttamento di particolari zone incolte, che sono definite produttive perchè in esse vegeta il cappero.

Dal seguente prospetto si può notare come i seminativi, anche se la superficie utilizzata occupa buona parte del suolo dell' isola, assumano una importanza economica minore : (vedere tabella).

La vite trova le migliori condizioni di suolo e si coltiva in pergole che non superano, di solito, i 60-70 centimetri d'altezza. Essa domina il paesaggio e costituisce, alternata a piante da frutto, quasi la maggior parte delle colture legnose.

Pare che in passato si producessero nel periodo di intensa coltivazione circa 3000-4000 ettolitri di vino; oggi invece non si superano i 250-350 ettolitri.

L'oliveto si trova diffuso in tutta l'isola e occupa una superficie di ha 45,2. La produzione totale dell'olio è attualmente di 300 quintali circa e risulta notevolmente diminuita rispetto al 1930, anno, in cui la produzione raggiunse i 1900 quintali circa.

Ciò può essere spiegato dal fatto che la coltivazione dell'olivo non viene incrementata: oggi esiste solo la metà delle 16 .000 piante circa del 1930.

Oltre che per la produzione di olio, le olive si adoperano, conservate in salamoia, per l'alimentazione.

Il cappero vegeta un po' dovunque, a modesta altitudine.

La coltura di questa pianta, praticata diffusamente in passato dagli isolani e, oggi, netto regresso per mancanza di mano d'opera, si riduce alla potatura, che viene effettuata in febbraio e marzo mediante il taglio dei germogli dell'annata precedente; ciò permette alla ceppaia di emettere nuovi rami nel mese di aprile e una produzione di fiori abbondante. I boccioli, prima della fioritura, vengono raccolti e messi in salamoia per la esportazione.

Anche la produzione dei capperi ha subito una forte contrazione; infatti nel 1903 se ne producevano in media 900-1000 quintali all'anno, mentre oggi non si raggiungono i 100-120 quintali.

Oltre al cappero un altro cespite era costituito dai fichi, che venivano esportati in salamoia o secchi.

La produzione cerealicola è trascurabile. Il frumento che si produceva, appena bastante ai bisogni della popolazione, è oggi del tutto insufficiente: in media la produzione annua raggiunge i 90-100 quintali.

L'orzo, che prima veniva esportato, dà il modesto raccolto di 10-30 quintali.

Il grano e l'orzo venivano macinati nell' isola in mulini, ormai in disuso, chiamati centimoli. I mulini erano costituiti da due pietre, una concava e una convessa; questa ultima solidale con un asse verticale che costituiva a sua volta l'asse di una ruota di legno a ingranaggi. Alla ruota era collegata una pertica orizzontale, alla quale veniva 'legato un animale da soma per impartire il movimento. Oggi si preferisce trasportare il grano e l'orzo a Lipari o a Milazzo, località fornite di attrezzature meccaniche moderne.

Gli altri cereali coltivati sono fave, lenticchie, fagioli, piselli, lupini e ceci. La produzione media annua fino al 1930 era pressochè la seguente (in quintali): fave 75, lenticchie 10, fagioli 25, ceci 7, piselli 7. Oggi si producono quantitativi irrisori che servon0 esclusivamente per uso familiare.

I seminativi spesso sono alternati con alberi di mandorlo, albicocco, fico e susino'.

Nei pressi degli abitati esiste qualche pianta di limone (a Pecorini Porto ne sono state notate alcune in ottimo stato di vegetazione, sebbene prive di irrigazione).

II bosco veniva sfruttato per la produzione del legno da ardere e per carbone vegetale' esportati nella vicina Isola di Lipari e in Sicilia.

Anche questa attività è in netta decadenza a causa della diffusione di altri combustibili, prevalentemente gas liquido.

L'alta percentuale della superficie improduttiva dimostra come l' attività agricola abbia subito e subisca una crisi per carenza di mano d'opera, dovuta all'emigrazione, che ha avuto inizio in tempi piuttosto remoti (1890).

Oggi Punta dello Zucco grande, Capo Graziano e Siccagni mostrano chiaramente lo stato d’abbandono generale in cui si trova l’isola.

Si può ragionevolmente supporre che le cause di questo grave dissesto agricolo hanno determinato l'esodo dalle campagne di gran parte della popolazione attiva, cause che risalgono al frazionamento eccessivo della proprietà fondiaria, alla impossibilità di lavorazioni meccaniche per la particolare giacitura dei terreni e alla mancanza assoluta di organizzazione commerciale per la trasformazione dei prodotti agricoli.

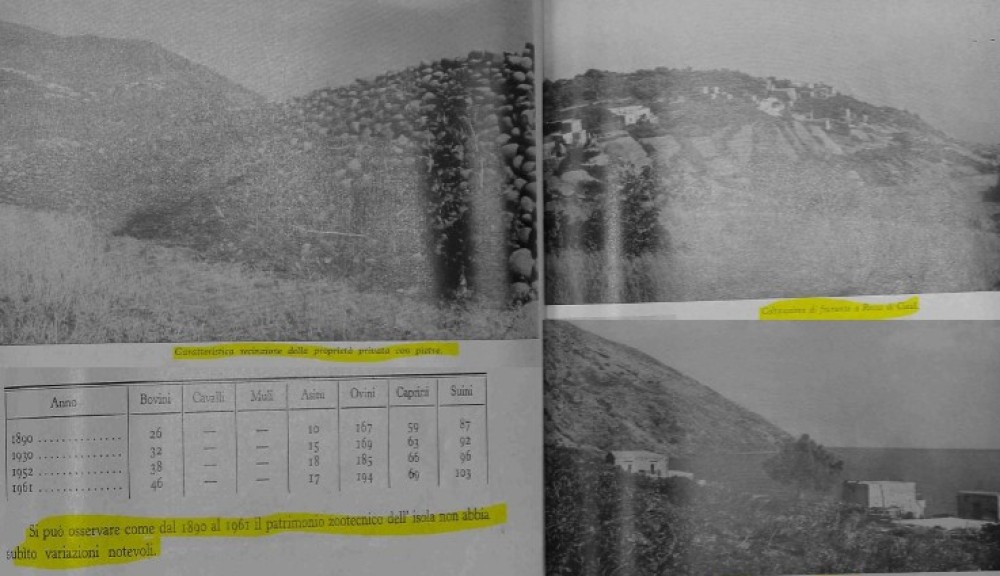

L'allevamento del bestiame consiste praticamente in pochi capi di ovini, caprini e suini. I bovini sono rappresentati scarsamente e gli asini vengono utilizzati come animali da soma. Il bassissimo carico di bestiame è dovuto alla carenza di erbai irrigui, alla mancanza e alla scarsità dei pascoli. Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi per gli anni 1890-1961: (vedere tabella).

2) La pesca.

Le coste dell'isola sono per la maggior parte ripide e scoscese, con fondali variabili e rocciosi. A nord e nord-ovest sono alte, imponenti e attorniate da numerosi scogli che si ergono a picco a 150 m circa dalla riva.

Sul versante sud-ovest sono frastagliate, notevolmente ripide e alte.

Numerose sono le secche, la più evidente delle quali è quella a est di Capo Graziano, a poche centinaia di metri dalla linea di spiaggia; un'altra a circa 600 metri, sul versante nord-nord ovest, ha un fondale minimo di m .6.

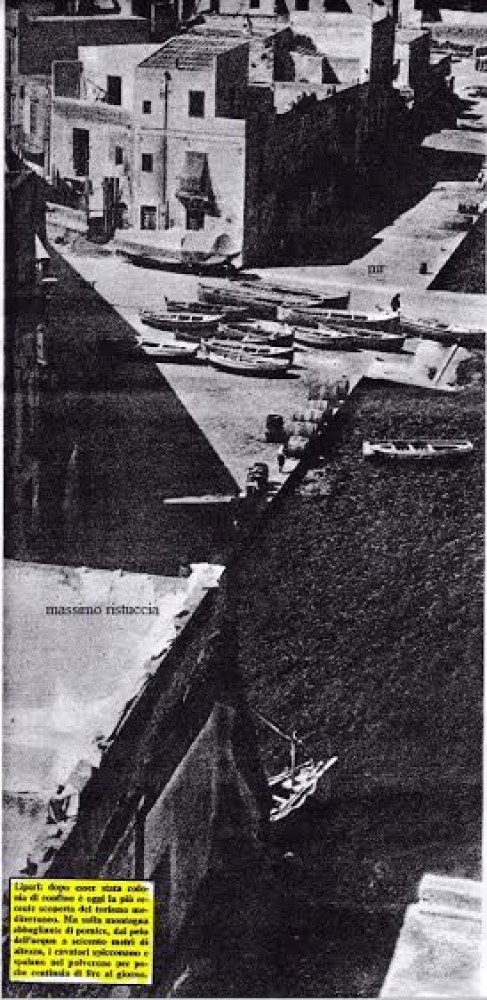

Le operazioni di imbarco e sbarco e quelle per trarre a secco i natanti vengono effettuate negli scali di Pecorini e di Filicudi Porto.

Il patrimonio di natanti dell'isola indicato qui di seguito è posto a confronto con quello del 1960:

1960: barche n, 31, altre imbarcazioni n. 12 ; 1964: barche n. 26, altre imbarcazioni n. 4.

La pesca, a seconda del tipo, viene effettuata nelle vicinanze delle coste e al largo; la fauna ittica è abbondante e ricca di varietà. Lungo le coste si pescano: cernie, polpi, orate, saraghi, aragoste, dentici, pagri, scorfani, seppie, ricciole, triglie, ecc. Nel periodo di pesca delle occhiate e ope il pescato raggiunge talvolta i 20-30 quintali.

Abbonda anche la pesca delle aragoste, il cui quantitativo in ogni stagione si aggira sui 15-20 quintali, anche se da alcuni anni la pesca di questa specie è diminuita sensibilmente. La maggior parte del pescato viene esportata.

Gli arnesi da pesca normalmente impiegati sono quelli comunemente in uso nel Mar Tirreno: tremagli per le triglie, gli scorfani e le ope; palangyesi di fondo o consi, per le cernie, le murene, i gronghi, i merluzzi, ecc.; nasse per le aragoste e taluni pesci di fondo; lumi a petrolio e lenze o totanare per i totani; fiocine e lampade per polpi, pesci di fondo ed aguglie; sciabiche e sciabichelle per numerose altre specie. Sono inoltre impiegate, da settembre a novembre, le reti a cianciolo, soprattutto per la pesca di pesantoni, aguglie, ecc. e da aprile a giugno per quella delle occhiate, dei sauri, delle ope, ecc.

La pesca a strascico viene esercitata da battelli provenienti dal Milazzese o dal Palermitano. Il pescato è costituito da triglie, merluzzi, pesce di fondo e da molluschi.

Di notte, e soprattutto in primavera-estate, viene praticato un nuovo tipo di pesca' che, introdotto negli ultimi due anni per la pesca del pesce-spada, ha dato ottimi risultati' Si tratta del palangaro galleggiante a mezz'acqua.

La pesca nelle vicinanze dell'isola viene praticata oltre che dai pochi pescatori locali anche da quelli provenienti dalle isole vicine; è questo il caso che si verifica più frequentemente nella pesca autunno-invernale del tonno, per la quale vengono adoperate lenze con esca viva (cicirella).

Lungo il breve tratto della platea che circonda gli scogli della Canna molti pescherecci provenienti dalla Sicilia pescano oltre che con il cianciolo anche con le reti a strascico.

Sono state frequentemente notate barche « pirate » che praticano la pesca di frodo' causando danni incalcolabili al patrimonio ittico.

Gli arnesi da pesca normalmente impiegati sono quelli comunemente in uso nel Mar Tirreno: tremagli per le triglie, gli scorfani e le ope; palangresi di fondo o consi, per le cernie, le murene, i gronghi, i merluzzi, ecc.; nasse per le aragoste e taluni pesci di fondo; lumi a petrolio e lenze o totanare per i totani; fiocine e lampade per polpi, pesci di fondo ed aguglie; sciabiche e sciabichelle per numerose altre specie. Sono inoltre impiegate, da settembre a novembre, le reti a cianciolo, soprattutto per la pesca di pesantoni, aguglie, ecc. e da aprile a giugno per quella delle occhiate, dei sauri, delle ope, ecc.

La pesca a strascico viene esercitata da battelli provenienti dal Milazzese o dal Palermitano. Il pescato è costituito da triglie, merluzzi, pesce di fondo e da molluschi.

Di notte, e soprattutto in primavera-estate, viene praticato un nuovo tipo di pesca' che, introdotto negli ultimi due anni per la pesca del pesce-spada, ha dato ottimi risultati' Si tratta del palangaro galleggiante a mezz'acqua.

La pesca nelle vicinanze dell' isola viene praticata oltre che dai pochi pescatori locali anche da quelli provenienti dalle isole vicine; è questo il caso che si verifica più frequentemente nella pesca autunno-invernale del tonno, per la quale vengono adoperate lenze con esca viva (cicirella).

Lungo il breve tratto della platea che circonda gli scogli della Canna molti pescherecci provenienti dalla Sicilia pescano oltre che con il cianciolo anche con le reti a strascico.

Sono state frequentemente notate barche « pirate » che praticano la pesca di frodo' causando danni incalcolabili al patrimonio ittico.

Anche la pesca subacquea viene largamente esercitata per la varietà dei fondali marini e per la loro pescosità. Sono state fiocinate cernie di 20-25 kg.

È impossibile accertare l'entità complessiva annua del pescato perchè il prodotto, a eccezione di trascurabili quantitativi immessi nel periodo estivo sul mercato, per la presenza di turisti, affluisce direttamente ai mercati di Lipari, Palermo, Messina e Milazzo.

Tuttavia è possibile fornire dati quasi attendibili, almeno per la quantità che affluisce al mercato ittico di Lipari, sulla scorta dei dati elaborati dal Centro Sperimentale per l'Industria della Pesca di Messina e riportati (in tonnellate) nella seguente tabella per il quadriennio 1960-1963. Le cifre dovranno essere considerate essenzialmente nel loro valore relativo, perchè il Centro ittico di raccolta di Lipari non riesce sempre a controllare gli apporti quantitativi e le destinazioni del prodotto sbarcato (vedere tabella).

La pesca del corallo (Corallum rubrum), « sostanza calcarea prodotta da piccoli organismi marini che vivono in colonie arborescenti » (Scatizzi), veniva praticata in passato, nei pressi della Canna, con uno speciale ordigno chiamato I'ingegno, da alcuni pescatori provenienti da Ponza e Torre del Greco, i quali si stabilivano nell' isola dal mese di marzo a quello di ottobre. Dopo l'ultimo conflitto mondiale il mercato italiano è stato invaso dal corallo giapponese, per cui questo tipo di pesca, ora in ripresa, come del resto è avvenuto in altre località italiane, ha subito un inevitabile declino.

I dati innanzi riferiti mostrano come in questo settore dell'area tirrenica la cattura del pesce sia d' entità non trascurabile.

Questa circostanza è normalmente attribuita alla particolare ricchezza di sali nutritivi (fosfati e nitrati).

È ben noto che nell'area del Mediterraneo occidentale l'abbondanza dei sali nutritivi dipenda dall'afflusso delle acque dell'Atlantico, che ne sono notevolmente ricche, e che quest'influenza diventi sempre meno percettibile procedendo verso est .

Tuttavia, nel Mar Tirreno si riscontra una anomalia » nell'andamento piuttosto generale del fenomeno: infatti la somma dei fosfati e dei nitrati del Mar Tirreno, a profondità variabili da 100 a 600 m, è più alta di quella delle propaggini, ugualmente profonde, dell'area Tunisi-Sardegna.

Questa anomalia » sembra sia da riferire a fattori geochimici che influenzano il bacino del Tirreno; è cioè da tenere in considerazione un fattore che consente di spiegare I'irregolarità tirrenica »: l' influenza del vulcanesimo sottomarino.

Ricerche recenti hanno mostrato che le esalazioni vulcaniche contengono oltre al normali componenti, vapori di H3B03, composti fosforici e dell'arsenico, e anche vapori ricchi di NH4Cl (Rudler F. W. 1911). Gli strati marini profondi possono talvolta essere riforniti di sali nutritivi, sali di fosforo, azoto, ecc., per questa via. E stato provato da Tageeva che le acque influenzate da azioni vulcaniche si trovano arricchite in fosfati'. Questa asserzione viene convalidata dalle ricerche condotte nelle regioni delle Piccole Antille e in altri bacini di aree vulcaniche, nei quali si è potuto osservare che la ricchezza di sali nutritivi dipende dall'azione del vulcanesimo.

È da notare che tale arricchimento » può dipendere non soltanto da attività imponenti ma può essere anche influenzato dal fattore tempo ».

Concordiamo dunque nel ritenere « l'anomalia » tirrenica determinata da un vulcanesimo particolarmente attivo (arcipelago eoliano-Vesuvio). In dipendenza di questi fattori può ragionevolmente ritenersi che l'apporto di sali nutritivi renda l'area in questione notevolmente ricca di fauna ittica.

3) Le vie e i mezzi di comunicazione.

Strade mulattiere collegano gli abitati di Filicudi Porto, Canale, Rocca Ciauli, Valle Chiesa e Pecorini; lungo queste e lungo i viottoli che da esse si diramano sono scaglionati altri nuclei abitati. Filicucli Porto e Pecorini sono anche collegati via mare.

Le comunicazioni con le altre isole dell'arcipelago e la Sicilia vengono effettuate con piroscafi della Soc. Navisarma » e, nel periodo estivo, più frequentemente con motovelieri e barche a motori.

I servizi di linea sono trisettimanali: uno di essi collega, ogni lunedì, Milazzo a Filicudi Porto e Filicudi Pecorini dopo aver toccato i porti di Lipari e Salina; un altro collega, ogni mercoledì, Lipari, Canneto, Acquacalda, Santa Marina Salina, Malfa, Pollara, Filicudi Porto, Filicudi Pecorini; l'ultimo collega Messina all' isola ogni venerdì, con sosta obbligata a Filicudi Porto e Filicudi Pecorini.

Il traffico commerciale e il movimento dei passeggeri durante gli anni 1955-1965 è riportato nella seguente tabella: (vedere tabella).

Le merci importate superano di gran lunga quelle esportate, come si può osservare dal prospetto riassuntivo dell'ultimo undicennio in generi di prima necessità: farina di frumento, zucchero, verdure fresche, petrolio, bombole di gas liquido, ecc. sono per lo più importati; capperi, olio, pesce salato, pesce fresco, ecc. costituiscono invece oggetto d'esportazione.

Dal 1963 le merci esportate diminuiscono enormemente e ciò dimostra come i prodotti tipici dell' isola (capperi, olio, ecc.) non vengono valorizzati.

Scambi commerciali sono anche effettuati mediante motovelieri, per cui riesce

Dal 1952 il movimento dei passeggeri, specialmente nei periodi estivi, ha avuto un notevole incremento; dal 1955 al 1963 è pressochè stazionario, mentre dal 1963 tende a diminuire.

E’ da osservare che anche per il movimento passeggeri le cifre non sono del tutto esatte, infatti, nel periodo estivo un gran numero di turisti e villeggianti affluisce con mezzi di 40 fortuna delle isole vicine, sfuggendo così all' indagine statistica.

Moli inadatti non consentono ai piroscafi di linea di attraccare direttamente agli scali; e vengono quindi sbarcati e imbarcati con piccole imbarcazioni destinate al loro trasbordo.

Durante la stagione Invernale queste operazioni vengono effettuate con enorme disagio talvolta; quando le condizioni meteorologiche sono particolarmente avverse, ogni collegamento con l' isola risulta impossibile.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

L’ISOLA DI FILICUDI Carmelo Cavallaro 1967. 3 parte.

5) La vegetazione.

La macchia, che costituisce il rivestimento vegetale prevalente dell' isola, si rinviene, fitta, nelle zone più elevate del rilievo, in particolar modo alla Fossa delle Felci.

Associazioni caratteristiche sono il corbezzolo (Arbutus unedo), il lentisco, l'erica borea e le felci aquiline ; specie che hanno sviluppo rigoglioso, raggiungendo qualche metro di altezza.

Sparse e rare lungo i fianchi della Fossa delle Felci. le querce: Quercus pubescens e Quercus cerris; l'elce è presente in pochi esemplari. Al di sotto dei 400 metri s. l. m. la macchia va diradandosi e qui si osserva anche l'oleastro associato al lentisco. Si notano cespugli nei quali l'oleastro basso, ispido, contorto e il lentisco non superano 1-2 metri d'altezza,

Nel versante occidentale dell'isola la macchia perde il suo caratteristico aspetto e nelle frequenti sciare e nelle rupi vegeta la Capularia viscosa.

Nella parte più elevata del Terrione e della Montagnola è frequente il bagolaro, inteso « melicucco », associato a frassini e salici.

La formazione di gran lunga più comune è la macchia bassa, molto variabile, che copre quasi tutte le zone non coltivate e quelle abbandonate dalle colture.

La ginestra (Spartium junceum), abbondantissima ovunque, usata di solito per siepi intorno ai vigneti, si presenta in forma di grossi cespi e persino arborescente: è associata alla Smilax aspera, detta « strappabrache », la quale conferisce una viva nota di colore e di bellezza al paesaggio. Comuni sono l'asparagio (Asparagus acutifolius), il sommacco (Rhus coriaria), la Calycotome villosa, il rovo (Rubas fruticosus) e la Brassica fruticolosa, volgarmente detta “rapuddi “, presenti sempre nelle aree non coltivate.

L'Erianthus ravennae, graminacea arborescente, e la Genista aphedriodes, intesa « fascina », vengono impiegate, nelle aree coltivate, per riparare i vigneti dal vento.

Nei livelli più bassi è frequente l'Euphorbia e lungo le spiagge vegeta il Solanum sodomeum e il Crithmum maritimum.

Il cappero (Capparis rupestris) è sparso ovunque e vegeta rigoglioso lungo i versanti rocciosi meridionali. E specie inconfondibile e di notevole bellezza per i numerosi fusti sarmentosi, lunghi oltre un metro.

Fra la vegetazione che costituisce un elemento caratteristico del paesaggio è il fico d' India (Cactus opuntia), che si trova più spesso nei pressi dell'abitato.

La canna comune è molto rara e durante le escursioni effettuate in tutta l' isola è stata notata soltanto in una zona molto limitata, al Piano del Porto.

Le piante importate sono rappresentate dall'Ailanto (Ailanthus glandulosa), da sette palme — tre in Valle Chiesa, tre nella Rocca di Ciauli e una a Pecorini Porto — da una decina di pini (Pinus halepensis) e dalla Bougainvillea.

Parte Seconda

LE CONDIZIONI ANTROPICHE

1) L'insediamento umano.

La florida civiltà neolitica, basata sulla lavorazione ed esportazione dell'ossidiana di Lipari, subì, nell'età del rame, una temporanea decadenza.

La prima età del bronzo rappresentò però un nuovo periodo di grande prosperità in virtù di relazioni commerciali instauratesi con l'Oriente Egeo.

Le isole Eolie rappresentavano in quel momento, per la loro posizione geografica sulle rotte di transito attraverso lo Stretto di Messina, una delle stazioni obbligate per la navigazione minoico-micenea verso l'Occidente. Attraverso lo stretto passavano, infatti, le vie commerciali che portavano dall'Oriente e dalle isole greche alla lontana Cornovaglia i prodotti dell'arte e dell' industria micenea, ottenendone in cambio anche lo stagno.

Si data a quel periodo un insediamento umano nell' isola di Filicudi. Ciò è documentato dai resti di un villaggio di capanne esistenti sul promontorio di Capo Graziano; traccia d'una civiltà, detta cultura di Capo Graziano, presente del resto in tutte le altre isole dell'arcipelago e particolarmente sull'Acropoli di Lipari.

A Capo Graziano, sulla pendice cli nord-ovest, sono state portate alla luce 8 capanne a pianta ovale, con dimensioni massime variabili da m 4,30 a m 5,70.

La lunga continuità dell'insediamento è attestata dalla sovrapposizione di parecchi strati nella stessa capanna.

La ceramica di quell'età è di impasto grossolano, a superficie bruna, imperfettamente levigata e lucidata, frequentemente decorata con incisioni a crudo. In questa località e sull'Acropoli di Lipari negli strati attribuiti alla cultura di Capo Graziano si sono rinvenuti anche frammenti di ceramiche sicuramente di importazione Egea.

Sulle ripide balze del fianco meridionale di Capo Graziano, entro anfratti naturali, fra grandi massi franati, si sono ritrovati anche alcuni corredi tombali. Si tratta probabilmente di sepolture collettive, che si adattarono alle asperità del terreno.

Fra le ceramiche della necropoli e quelle del villaggio esistono notevoli differenze; una recente scoperta in località Filo Braccio e Casa Lopez ha reso possibile, infatti, distinguere la cultura di Capo Graziano in due momenti successivi: di Capo Graziano I e di Capo Graziano II.

Una campagna di scavi ha messo in luce alla base del Monte Guardia e nelle terrazze prossime alle scogliere due villaggi, i quali costituiscono ritrovamenti di grande interesse perchè appartengono esclusivamente alla fase più antica di Capo Graziano e ci offrono quindi il panorama completo ed unitario di quel particolare momento culturale (1800 circa a. C.).

La civiltà di cui aveva goduto Filicudi nella prima e nella media età del bronzo tende a finire intorno al XII secolo a. C. con l'avvento di un periodo di guerre e invasioni. Dal mare giungono nuovi popoli (Ausoni, Siculi, Morgeti), che invadono le isole.

Nella tarda età del bronzo e nell'età del ferro la cultura di Filicudi come quella del Milazzese, di Panarea e di Salina soggiace a una distruzione violenta e i villaggi non vengono più ricostruiti. La continua minaccia di incursioni nemiche costringe i pochi sopravvissuti dell'isola ad abbandonarla.

Diodoro Siculo ci informa che le Isole Eolie sarebbero state deserte. Ma successivamente Liparo, figlio di Auson, re degli Ausoni, avrebbe occupato l' isola: da lui avrebbe infatti preso il nome.

In realtà, il materiale rinvenuto durante gli scavi dimostra che le isole non erano deserte e che l'insediamento umano era sviluppato già in tempi molto remoti, sebbene non si abbiano dati sufficienti per poter stabilire, almeno per Filicudi, che esso abbia avuto carattere permanente.

Strabone e Plinio ci informano che Filicudi era adibita anticamente a pascolo per il bestiame delle altre isole.

Le notizie storiche sotto la denominazione romana sono riferite sempre a Lipari e nulla di preciso gli storici, almeno a quanto ci risulta, ci hanno tramandato per Filicudi. Durante la dominazione musulmana è certo che Filicudi doveva essere abitata, tanto è vero che fu soggetta ad azione di pirateria da parte dei Turchi e dei Tunisini e che gli abitanti, per difesa, costruirono le loro case in località elevate e quasi inaccessibili.

Il Campis narra che nel 1199 i cittadini di Lipari costrinsero il Vescovo Stefano a cedere loro Filicudi e Salina e le terre di queste due isole da ubertose che erano, per punizione di Dio, divennero aride e sterili e ciò fino a quando i cittadini non invocarono perdono al loro vescovo.

Zagami, a sua volta, sostiene che quanto il Campis racconta sia leggenda; potrebbe interpretarsi che il vescovo si sia rifiutato, nella qualità di feudatario, di fare delle concessioni riguardanti le isole di Filicudi e Salina e i Liparesi abbiano compiuto atti ostili contro i! vescovo pur di ottenere ciò che avevano chiesto. Nonostante accurate ricerche, non è stato dato di rilevare alcun altro riferimento riguardante epoche successive. E quindi difficile affermare se nel Medio Evo vi sia stato un periodo di abbandono o se la continuità dell'insediamento umano non abbia avuto un sia pure oscuro e anonimo cronista che ne abbia tramandato notizia.

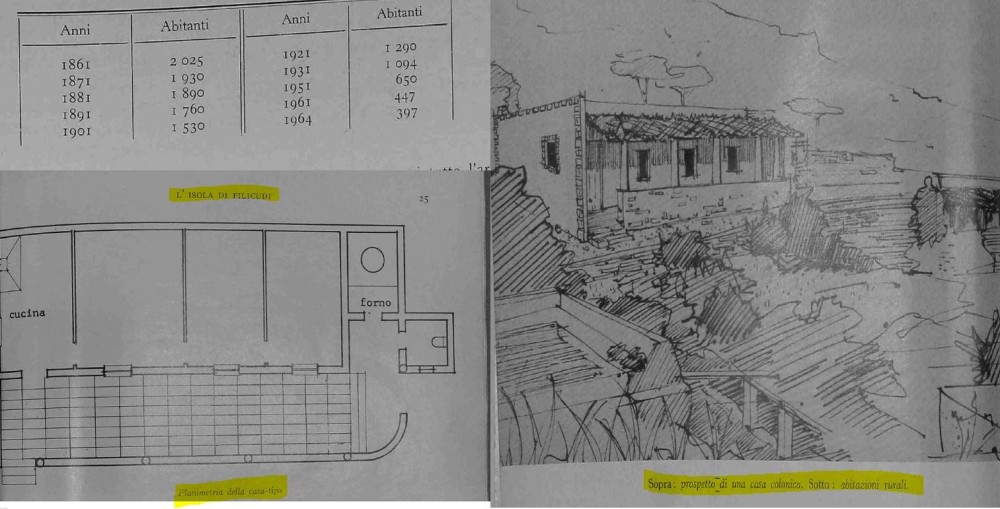

Lo Spallanzani riferisce che nel 1788 l'isola aveva circa 680 abitanti, mentre nel 1861 se ne contavano 2025. Nel 1901 sono stati registrati 1530 abitanti.

Al censimento del 1931 la popolazione risultava distribuita per la maggior parte sul versante orientale, tranne un piccolo nucleo insediato sull'estremo limite della punta nord-ovest dell' isola. Il 50 % , dei 1094 abitanti viveva in case sparse, i rimanenti in agglomerati nei centri di Filicudi Pecorini, Rocca di Ciauli e Valle Chiesa.

Il maggiore addensamento si trovava ili una fascia altimetrica tra i 100 e 200 metri s. l. m., proprio in corrispondenza di un terrazzo favorevole all'agricoltura.

I nuclei attualmente abitati sono ancora: Filicudi Porto, Canale, Rocca di Ciauli, Valle Chiesa e Filicudi Pecorini.

Ai censimenti del 1951 e 1961 la popolazione risultava così distribuita: (vedere cartina).

Case sparse per la campagna si notano in diverse località dell'isola. A questo tipo di insediamento il censimento del 1951 attribuì 230 abitanti; 103 a quello del 1961.

Le case sono prevalentemente a piano terra o a un piano e tutte con tetto a terrazzo. L' ingresso è di solito preceduto da pergolati sostenuti da colonne, i quali assolvono al compito di mitigare le torride ondate di caldo nei mesi estivi.

Le case a piano terra consistono di tre o quattro vani, tra loro comunicanti e prospicienti alla terrazza; la cisterna, non essendovi nell' isola sorgenti d'acqua, diventa indispensabile per raccolta delle acque piovane ed è elemento necessario e determinante in ogni abitazione.

Nelle case a un piano, le camere del piano superiore, due o tre, affiancate, sono adibite ad abitazione, mentre il piano terra è utilizzato come deposito per il raccolto e per gli attrezzi. La maggior parte di esse vengono imbiancate a calce o dipinte di rosa: una nota luminosa di colore nel paesaggio.

Attualmente lungo il terrazzamento di Seccagni e Zucco Grande l'emigrazione crescente ha determinato uno stato pressochè totale di abbandono; quasi analoghe situazioni si riscontrano nelle località di Valle Chiesa, Rocca di Ciauli e Pecorini.

2) Le variazioni nella entità della popolazione e l'emigrazione.

L' isola di Filicudi amministrativamente appartiene al Comune di Lipari, Appunto per questa ragione molti dati statistici non si possono attribuire con sicurezza a Filicudi, essendo raggruppati globalmente in quelli dell' intero comune.

Soltanto a partire dal 1861 è stato possibile, in seguito ai censimenti periodici, assegnare al comune e alle singole frazioni dati a essi riferentesi.

Lo Spallanzani sostiene che gli abitanti dell' isola erano nel 1788 circa 680 e che la popolazione era in continuo aumento. Nella prima metà del XIX secolo, con l'intensificarsi delle colture, la popolazione aumentò, tanto da raggiungere le 2025 unità

Negli anni successivi il numero di abitanti è diminuito notevolmente, come mostra l'unita tabella (vedere tabella).

La crisi economica e l'emigrazione che hanno interessato quasi tutto l'arcipelago eoliano e tutti i settori delle attività economiche di Filicudi, sono i fattori determinanti di tale decremento.

Il numero degli emigrati dal 1890 al 1961 è stato di 920 unità.

Il movimento migratorio, iniziatosi verso il 1890, aumentò dopo il 1900 fino al 1915. I nati non potevano colmare i vuoti dell'emigrazione in quanto erano proprio gli elementi giovani che lasciavano l' isola.

L'emigrazione era in un primo tempo diretta verso l'America (per 3/5 almeno Stati Uniti); Ina intorno al 1912 più di 1/5 della con-ente migratoria si rivolse all'Australia. La prima guerra mondiale arrestò l'esodo, ma dopo il 1921 questo si accentuò, subendo una successiva stasi con le restrizioni del regime fascista. In quel periodo la popolazione affluiva nella vicina Sicilia o in alcune località della penisola.

Dopo il secondo conflitto mondiale l'emigrazione verso l'Australia raggiunse valori molto elevati.

La notevole diminuzione della popolazione ha determinato l'abbandono delle coIture, fenomeno ben visibile lungo il terrazzamento di Siccagni e Zucco Grande, in Valle Chiesa, Rocca di Ciauli e Pecorini, dove una volta erano vigneti che fornivano uva eccellente.

Ovunque si notano abitazioni abbandonate e lasciate incustodite. La maggior parte degli abitanti vive delle rimesse effettuate dai congiunti emigrati, il resto si adatta a qualsiasi mestiere.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

L’ISOLA DI FILICUDI Carmelo Cavallaro 1967. 2 parte. CENNI SULLA SISMICITA’.

L'isola in passato dovrebbe essere stata soggetta notevolmente a movimenti tellurici: tuttavia le notizie storiche che ne riferiscono sono relativamente recenti.

Il Mercalli descrisse il sisma che si verificò il 16 marzo 1892 alle I h 40m pomeridiane. Il terremoto, che fu seguito da numerose repliche, colpì anche Alicudi, causando crolli ai fabbricati delle due isole.

Altri terremoti con epicentro nei pressi di Filicudi ebbero luogo il 5 settembre 1892, il 7 maggio 1893 e il 27 dicembre 1894.

Notevoli scosse corocentriche, per le quali il De Fiore attribuì l'epicentro in mare, a ovest dell' isola, furono quelle del giugno-settembre 1915.

Il 15 giugno 1916 si verificò un sisma, che il Siebarg attribuì al VI grado della scala che porta il suo nome, definendo l' isola come l'unico centro sismico rilevante delle Eolie.

Un altro importante movimento tellurico ebbe luogo il 26 marza 1930 ; numerose scosse — la più intensa delle quali, valutata dell'VIII grado della scala Mercalli, si verificò alle 11h 52m – causarono crolli e lesioni, rendendo inabitabile la maggior parte delle abitazioni , qualcuna delle quali è crollata, costringendo la popolazione ad accamparsi all'aperto. Non si ebbe a deplorare alcuna vittima umana, solo poche persone furono lievemente ferite. Questa scossa fu avvertita in tutto l'arcipelago, in tutta la provincia di Messina e in qualche località della provincia di Catania.

Il 27 gennaio 1939, alle 21h 10m. 25s., l’isola fu interessata da una scossa che fu valutata intorno al VII grado della scala Mercalli. Nella stessa notte e nei giorni seguenti furono registrate repliche, che risultarono provenienti dalla stessa zona epicentrale localizzata in mare, alquanto a sud-est dell’isola.

Gli abitanti abbandonarono le case e si rifugiarono all'aperto, in preda a vivo panico, e molti furono i danni ai fabbricati. La scossa venne percepita come ondulatoria e sussultoria, con direzione prevalente levante-ponente. Si verificarono anche frane e crollarono numerosi muri a secco di sostegno delle strade mulattiere.

Eccetto qualche terremoto di Salina — ad esempio, del 17 agosto 1926 — e di Stromboli, per cui è da tenere presente l'attività determinante del vulcano, si osserva che nessun'altra tra le isole dell'arcipelago eoliano ha avuto un'attività così imponente di sismi corocentrici come Filicudi.

Il Baratta esaminò sulla carta rappresentativa dell'attività sismica in Italia alcune radiali sismiche, tracciate in base alle direzioni di propagazione degli scuotimenti e studiate secondo i loro effetti macrosismici. Le radiali da Ustica, Filicudi e Salina convergono ln un nodo a ovest di Filicudi, le radiali Alicudi, Filicudi, Vulcano, Lipari e Stromboli Panarea in un nodo a est di Salina.

3) Le condizioni climatiche.

A Filicudi non esiste una stazione meteorologica: ne deriva che le condizioni climatiche dell'isola devono essere dedotte quasi esclusivamente dai dati delle stazioni di Stromboli e di Lipari.

Queste due isole distano rispettivamente circa km 57,5 e km 37,5 da Filicudi: è quindi ragionevole supporre, data la breve distanza, che il clima di Filicudi non subisca variazioni evidenti rispetto a esse.

Qui di seguito vengono riportati alcuni dati (temperatura, quantità di pioggia e giorni piovosi, vento, ecc.) rilevati nella stazione di Scari (Isola di Stromboli) a cura del Servizio Met. dell'Aeronautica, che li ha cortesemente messi a nostra disposizione.

Ci siamo serviti inoltre di alcuni dati recentemente pubblicati da Cavallaro e Gandolfo per caratterizzare indirettamente le condizioni climatiche di Filicudi.

La temperatura è mite in ogni stagione; la media annuale è di 18°,2. Nella tabella sono riportati i dati calcolati dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica per il decennio 1952-1961: (vedere tabella).

Febbraio risulta il mese più freddo (12°) e agosto il più caldo (25°,8).

La pioggia è scarsa (565,2 mm all'anno a Stromboli e 572,7 mm a Lipari).

Il totale annuale medio si ripartisce per il 50 % nei primi sette mesi e il rimanente da agosto a dicembre.

A Stromboli la minima piovosità si ha in luglio (mm 2,9), la massima in gennaio (mm 86,4). Il mese con minor numero di giorni piovosi è luglio (0,5), mentre ne presentano il numero maggiore gennaio (11.2) e dicembre (10,6), seguiti da febbraio (8,7), novembre (7,9) e ottobre (7,7).

Anche a Lipari il mese che ha fatto registrare la minima piovosità è luglio (mm 5,2,) la massima, invece, è dicembre (mm 84,5); riguardo ai giorni piovosi strette analogie tra le due località si possono osservare per i mesi di gennaio (11,2), dicembre (11,1), novembre (9,2) e febbraio (9, 1).

Il regime pluviometrico annuale a Stromboli e a Lipari è, secondo la classificazione di Eredia, del tipo Oceanico-Marittimo.

I venti più frequenti sono quelli di NO, N, ONO. I valori medi sono stati ricavati dalle osservazioni effettuate a Stromboli per nove anni (1947-1955) alle ore 07 e 16 T.M.E.C. : (vedere tabella).

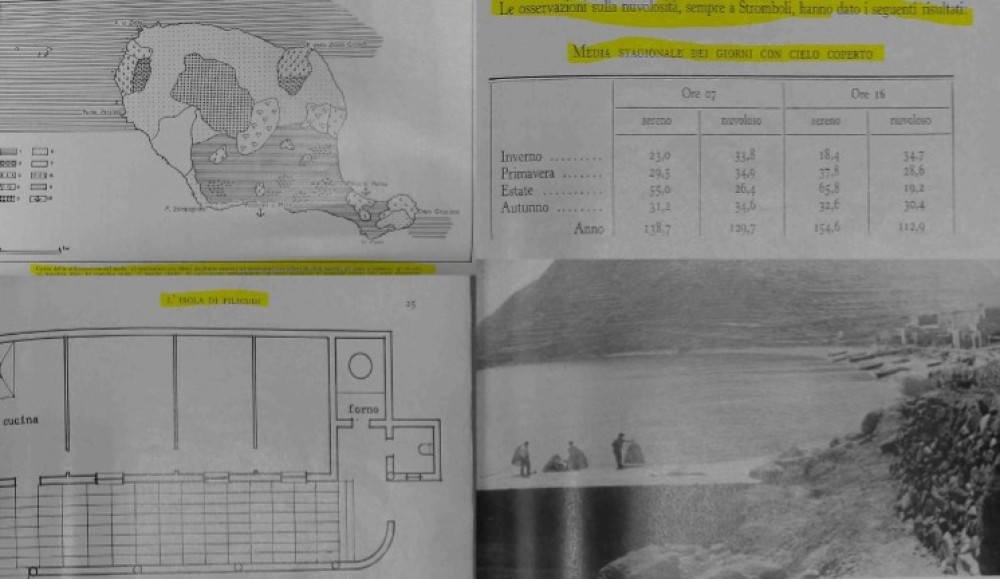

Le osservazioni sulla nuvolosità, sempre a Stromboli, hanno dato i seguenti risultati: (vedere tabella).

Dai dati a disposizione rilevati per le isole cli Lipari e Stromboli si può dedurre, per analogia, che il clima di Filicudi appartiene al tipo mediterraneo, con inverni moderati ed estati asciutte e lunghe.

L' indice di aridità, secondo il De Martonne, calcolato per Lipari, è di 19,5 e per Stromboli 20.

Poichè non si hanno dati a disposizione che consentano il calcolo dell' indice di aridità per Filicudi, si può, seguendo un criterio analogico, dedurre con molta approssimazione che Filicudi sia da considerare nei limiti indicati per le due isole citate, una delle zone più aride d' Italia.

4) L' idrografia.

La quantità annua di pioggia e i tipi di terreno, costituiti da vulcaniti e tufi, la cui permeabilità favorisce il rapido assorbimento delle acque meteoriche, determinano l'assenza di sorgive.

Nel passato alcuni studiosi hanno segnalato la presenza di una sorgente di acqua calda, che nonostante accurate ricerche non è stata più possibile rintracciare.

Nell'isola si notano solchi chiaramente erosivi e a disposizione radiale, scarsamente sviluppati in lunghezza. Ovviamente si presentano sempre asciutti e solo durante le piogge vengono colmate da rivoletti, che dopo breve tempo scompaiono per assorbimento. I solchi erosivi più sviluppati e ricchi di diramazioni si riscontrano in Valle Chiesa, in località Siccagni, e nel versante nord-occidentale dell' isola.

Gli abitanti, nel periodo delle piogge, raccolgono l'acqua piovana in cisterna.

La mancanza di sorgive ha influito indubbiamente sull'agricoltura, tanto che nel periodo estivo le colture sono ridotte a piccoli orticelli adiacenti alle abitazioni. In particolare, la carenza d'acqua si avverte a Filicudi Porto e Filicudi Pecorini, dove la presenza di forestieri obbliga a provvedersi del prezioso elemento mediante navi cisterne della Marina Militare, adibite allo specifico compito per tutto l'arcipelago.

NOTIZIARIOISOLEOLIE.IT

(Libro molto interessante da un punto di vista storico su San Bartolomeo del 1713 (ristampa), da leggere con calma e dopo un lungo lavoro trascrivendo solo ciò che riguarda Lipari. L’ autore nello scrivere al Cardinale Orsini prova come il corpo di san Bartolomeo si trovi in Benevento, inoltre sostiene che il Corpo di S. Bartolomeo non si trovi in Roma, trasferitovi da Ottone ll, ma è quello di S. Paulino Vescovo di Nola. Vi sono anche diversi riferimenti e spiegazioni sulla storia di San Bartolomeo a Lipari). Interessante è anche quanto riportato a pag. 93:….. Noi qui in Benevento ci contentiamo di possedere la più parte di sì prezioso tesoro; non mai ci siamo vantati di avere il Corpo intero, perocchè , oltre le Reliquie, che se net rovano ne’referiti luoghi , sappiamo ; che parte del suo Capo fu custodita in Napoli appo le Monache di D. Regina dell’ Ordine di S. Francesco, e che nella Metropolitana di Pisa, e in altre Chiese se ne trovano alcune schegge . - :”

Giannelli, Basilio Discorso nel quale si prova che il Corpo di S. Bartolomeo Apostolo, Stia in Benevento 1713.

Con alcune aggiunte per risposta alla contraria Dissertazione di Francesco Dini.

DEDICATO All’Eminentis e Reverendis Signore il Signor CARDINALE ORSINI ARCIVESCOVO DI BENEVENTO.

Al di là di quanto riportato da questo testo, tra gli altri luoghi che conserverebbero reliquie di San Bartolomeo vi è il Duomo di Francoforte dove verrebbe conservata parte della calotta cranica del Santo.

DISCORSO Nel quale fi dimostra ; che’l Corpo di S. Bartolomeo stia in Benevento. (alla fine di questo scritto alcune notizie su di lui).

A Città di Benevento; che posta in dilettevole; e fruttifero luogo, fu già per armi, e per lettere molto gloriosa, quantunque ceda a molte altre d’Italia per numero di abitatori, e per magnificenza d’edifici non è però da niuna di esse superata, o per antichità d’origine, o (trattane solamente Roma; capo del Mondo) per pompa di spettacoli celebrati, o per splendore di cose gloriosamente operate. Fondata, o, come altri scrive, riedificata poco tempo dopo la rinomata guerra Trojana da Diomede Re d’Etolia ; dipoi che, fatta capo de’Sanniti, con pari lode di scienzia militare, e d'animo invitto ebbe lungamente conteso dell’Imperio d’Italia co’ Romani; divenne, scambiandosi le cose della Fortuna, loro Colonia, ed alcun tempo appresso con propie leggi, e a guisa di Repubblica fu governata. Venuta poscia Italia in preda alle ferocissime nazioni della Scithia , fù occupata da' Longobardi, i quali d’ampia Ducea fatta la Metropoli, illustre sedia con sovrano dominio; e per molti secoli vi mantennero. Ma frà tanti ornamenti; che rendono riguardevole la nostra Città, niuno se drittamente, nè secondo l’esterior pompa della mondana gloria si giudica preporsi debbe a quello; che perdo glorioso Corpo dell’Apostolo Bartolomeo altamente l’illustra.

Questa è stata sempre la sua più eccellente laude, per cui in tutti i tempi le hanno portata somma invidia le più celebri Città della Repubblica Cristiana . E certamente a singolare affetto del Santo verso di se attribuir dee, che disperse per le campagne di Lipari da' Saracini le sue ossa, e miracolosamente poi riconosciute, e raccolte essa sola frà tant’altre Città dell’Italia inaspettatamente stata fosse degnata di perpetuamente conservarle.

Ma perchè non ci è mancato chi abbia posto in dubbio fatto sì vero, ed approvato per tanti secoli dal comune conferimento degli huomini, affermando che il Corpo di S. Bartolomeo si trovi in Roma, trasferitovi da Ottone ll. Imperatore; hò io perciò riputato essere uficio propio, e convenevole alla somma reverenza, e divozione, con la quale insieme con tutti i Beneventani hò sempre venerato il principal Protettore della nostra Città slo sgannar coloro, che ritengono così falsa, opinione, e far che ne’tempi futuri rimanga sempre indubitata la memoria di sì certa, ed evidente verità.

Per tal fine ho anche diliberato di por questo discorso in istampa; il cui uso; se introdotto dotto si ne’ secoli a noi più rimoti, son certo, che la memoria di molte cose preclare, e grandi non si farebbe spenta affatto e si sarebbe tolta l’occasione di molte controversie, le quali, a pregiudicio notabile della verità , si veggono ostinatamente durare trà gli huomini eruditi, molti de'quali nella lunga obblivione delle cose, e nella discordevole confusione de’ tempi, con la autorità sola del nome loro, hanno fatto acquistar fede di false alle cose vere, non meno che di vere alle favolose.

La cagione, per la quale negano costoro, che le sante Reliquie si trovino in Benevento , è, perché credono essere state trasferite in Roma, nò dando fede al pietoso ingàno, col quale l’Imperatore Ottone fù schernito da' Beneventani.

Ora, perchè più ugualmente si faccia palese la falsità di questa loro credenza , non sie fuor di proposito divisare, in qual maniera la Città di Benevento fosse fatta arricchita di sì prezioso tesoro, e come i suoi Cittadini si fossero schermiti còtra Ottone, che tutto era inteso a privargliene.

Poiché fù caduto dell’antica grandezza l’Imperio Greco, & ebbe presa gran possanza per tutta l’Africa là superstizione del falso Maometto, congiurando insieme, mossi da religione i Saracini di Soria, d’Egitto, e d’Arabia, non solamente cacciaorono di quella i Cristiani, ma passando vittoriosi in Ispagna ove fondarono la, sedia d’un nuovo Regno, depredando, potenti d'armate marittime, con ispesse correrie le nostre riviere; aggiunsero nuova cagione di pianto alla misera Italia, già per lungo tempo cono ogni forte di barbara crudeltà afflitta dagli Unni, e da Vandali e da altri empj; e crudelissimi popoli del Setrentrione. Provò nell’anno 838 il loro furore l’Isola di Lipari, la qual presa, non ci fù scelleraggine, che a danno degl’infelici suoi abitatori lasciassero intentata. Non, perdonarono alle sagre tombe, donde tratte, l’ossa del nostro glorioso Apostolo, con sacrileghe mani le dispersero per le pubbliche piazze, ove giacquero infino a tanto, che Teodoro Monaco, fattone consapevole in sonno dal Santo istesso, non l’ebbe diligentemente raccolte.

Approdò in questo mentre nelle spiaggie di Lipari l’armata di Sicardo V.Principe de' Sanniti che veniva in soccorso de’ Lipariotti. Ma, preso terra i soldati, seppero da Teodoro come già partiti i nemici, erano essi giunti tardi: e saputo altresì da lui, come aveva appreso di se le sagrosante ossa, il conducono con queste alle navi, e fatto vela, con felice navigazione arrivano a Salerno . Quivi, avuto di tutto ciò notizia, accorre velocemente Sicardo , il quale in Pompei già famosa, & antica Città della Campagna felice sù le rive del Sarno, stava aspettando il fine dell’ impresa, e ne porta seco le care reliquie in Benevento. Ma, interrotto dalla morte; non potè veder compiuta la Cappella, che faceva edificar nella Cattedrale Chiesa, per collocarvi il santo deposito, il quale vi fù poi riposto solennemente dal Vescovo Orso, che la condusse a perfezione. Ciò fù nell'anno 839.a dì 25. d’Ottobre, la memoria del cui giorno è cò somma solennità celebrata in ciascuno anno dagli Arcivescovi Beneventani, intervenendovi a processione tutto il Clero della Diocesi e formandovi un particolar Concilio, che, con vocabolo convenevole alle cerimonie, che vi si fanno, chiamasi delle Litanie.

Che in tal maniera folle accaduto il ritrovamento; e la traslazione delle mentovate ossa niuno ci hà trà gli Scrittori, che il contradica.

Sono bensì discordi frà loro nel tempo ; perochè Anastasio Bibliotecario; il quale intorno all’anno 970, fece un'aggiunta al sermone, che del nostro Santo aveva composto in lingua greca S. Teodoro Studita, dice, che il trasportamento avvenne nell’ anno 809, il che fe così forse, bisognerebbe confessare , che non fu fatto altrimenti da Sicardo, ma regnante Grimoaldo IV, Duca di Benevento. Ma Sigeberto osserva, essere intervenuto nell’anno 831, e perciò non sotto Sicardo, ma nel Principato di Sicone suo Padre. E finalmente il Cardinal Baronio vuole, che tale traslazione fosse accaduta nell’anno 840, in tempo di Sicardo, il quale però in tal anno era già morto.

Ma comunque ciò siasi, è egli fuor di nostra intenzione, la quale solamente è di mostrare, che l'ossa di S. Bartolomeo si ritrovino in Benevento, e che sia falsa la credenza di coloro; i quali affermano essere state trasportate in Roma da Ottone III, perocchè questi , senza dubbio ingannato da’ Beneventani, in vece del Corpo dell’Apostolo ebbe quel di S. Paulino Vescovo di Nola ; il cui inganno seguì in tal maniera.

Essendo nell’anno 1ooo, il detto Imperatore partito di Roma; venne in Benevento, e di qui Passò al Monte Gargano per soddisfare alla, penitenza ingiuntagli dal B. Romoaldo, donde ritornato a Benevento, domandò, a’ suoi Cittadini il Corpo di S. Bartolomeo. Colti sprovveduti costoro, nè sofferendo loro il cuore di spogliarsi di tanto, e sì caro ornamento, e dall’altra banda non osando d’irritarsi contra con la repulsa un potentissimo, e presente Imperatore, avutone consiglio con l’Arcivescovo, che in quel tempo reggeva la Città, assolutamente in cambio del richiesto Corpo, partissi. Scoverto poscia l'inganno, e sdegnatosene oltremodo, venne con potentissima ofte a campo a Benevento, e con lungo assedio terribilmente combattella. Ma disperato di prenderla, ritornossene con l'esercito in Roma, ove di là a piccol tempo in un Villaggio, detto Paterno morissi.

Ora che in questo modo passasse la cosa, e che non mai il Corpo del B. Apostolo fusse stato trasferito in Roma, ma che sempre sia stato in Benevento io farò con evidenza palese in questo Discorso, il quale, per cagione di più chiarezza, divido in due parti. Nella prima proverò la suddetta affermata proposizione con differenti argomenti cioè per antiche istorie, per fatti di Santi, per bolle di Romani Pontefici, e per testimonianza d’antichi Arcivescovi di Benevento, e di Ladislao Rè di Napoli. Nella feconda confuterò partitamente tutte l’opposizioni, che si adducono in contrario.

PARTE

……………..(pag. 44)

Ciò pure cantò Vvandelberto Diacono ; pur Monaco Benedettino nel Monastero di Pruma della Diocesi di Treveri nel suo Martirologio.

XIV. Et avvegnacchè nè l'uno, nè altro di questi Scrittori fosse vivente nel 10. Secolo, poiché Usuardo fiorì sotto Calvo Carlo, a cui dedicò il suo Martirologio (non già regnante Carlo Magno, come scrivono il Baronio; e’l Bellarmino) e Vvandelberto sotto Lotario, cioè ambidue nel nono secolo intorno a gli anni di Cristo 842. & 878. poco tempo dopo la traslazione da Lipari in Benevento ; nulladimeno è cosa manifesta, che Giovanni Molano nell’esposizioni fatte al Martirologio di Usuardo ; ove anche rapporta i versi di Vvandelberto, stampate in Lovanio l’anno 1568, non avrebbe passato sotto silenzio il preteso trasportamento, fattone da Ottone in Roma; se l’huomo dottissimo l'avesse avuto per vero; stanto più che egli stesso il Mola, no scrive diligentemente così sopra la variazion della festa ,come sopra l’istoria del martirio di esso………

(pag. 48) La prima perla traslazione da India a Lipari. L'altra da Lipari a Benevento, senza farsi menzione alcuna della terza, che gli Avversarj pretendono, essersi fatta in Roma. Abbiamo noi veduto questo messale conservato nel Monasterio di S. Pier Celestino Kipta Limufanorum intero, nè viziato in parte alcuna .

Il secondo nasce dall’altro messale di carattere Longobardo , stampato pure in Venezia nell’anno 1559, appresso Giovanni Varisco , in cui parimente si leggono solamente le dette due orazioni con le stesse parole , fe non quanto nella prima, ove nel messale det Bossello si dice in Arcades , e crediamo sia errore di stampa: & ove nella seconda orazione in quello del Bossello si dice ex Lipara, in quello del Varisco si dice ex Lipare………………….

(Pag. 67) " A queste trè ultime Bolle, confuse dal Dini con le cinque altre precedenti, si còtenta egli di opporre solamente, che i mentovati trè Pontefici concedano l’uso del pallio a gli Arcivescovi Beneventani per la festa della traslazione del beato corpo; ma che parlino della traslazione, fatta dall’Isola di Lipari in Benevento. E vuol dire, credo io , perche egli non si esplica più oltre, che potea concedersi l’uso del pallio in detta festa, ancorche il corpo fussein Roma.

Ma egli, o non ha compresa la forza del nostro argomento; ò più tosto , come credemo, ha finto di non comprenderla . Noi abbiamo detto, che sarebbe stata una cosa non solamente inverosimile , ma affatto impropria, che si fusse celebrata la festa delle due traslaziomi del Sacro Corpo; se veramente quello in tempo delle dette concessioni fusse stato in Roma, e non in Benevento; perche a qual fine celebrar la festa della traslazione di un Santo Corpo in un luogo; ove più non si trova? Il nostro argomento adunque consiste nel dire.

Domandarono gli Arcivescovi Beneventani a detti trè Pontefici la concessione dell’uso del pallio per celebrar le traslazioni del Sagro Corpo. I Pontefici a loro il concedettero. Se in quei tempi il Sagro Corpo si fusse trovato in Roma, siccome afferma il Dini, nè i Beneventani l'avrebbono domandato, nè i Papi conceduto, perche sarebbe stata una ridicola dimanda , & un’impropria, & ingiusta concessione…..

(pag. 91) Nobile veramente, e degno tesimonio, onde sia ornata la fedel Cronaca di Sigiberto?

Qui sì, che rivolgendo avoi il nostro ragionamento, la vogliamo con voi alle strette, o Roberto. Esaminiamo, di grazia la vostra narrazione, e vediamo come stia falda a’ colpi della verità, e come sia concorde in se medesima.

Voi dite primieramente, che nell’anno 1157, fù in Roma una grande innondazione del Tevere. Oh se fosse vero ciò, che de' fiumi fingono i Poeti, che a lor posta gli fanno parlare, come vi noterebbe di bugiardo il Tevere. Direbbe, che in tal’anno nè per grandi piogge, nè per piena di sciolte nevi gonfiasse tanto, che ne facesse l'allagazion, che voi afferite. Ma poiche egli non può convincervene ; vi condanna per menzoniero in suo nome Jacopo Filippo nelle Cronache, e Michel Zappullo nella Romana istoria, i quali raccontando partitamente tutte l’innondazioni del Tevere, passano in silenzio questa, che voi sognate. Ma via facciamolavi buona, avvertite però, che presto non facciate naufragio fra i fiotti di essa, cioè delle vostre menzogne.

Voi appresso seguitate a dire, che’l Corpo dell’Apostolo fù trovato tutto intiero, eccettuatene la sola pelle, che rimase in Benevento. Vedete, che granchio è quello, che ora pigliate. Come intero, o Roberto, se nell’Isola di Lipari furono sparse le sue ossa per le strade da’ Saracini, e poi raccolte da Teodoro Monaco, come dopo Anastasio Bibliotecario consentono contra voi tutti gli Autori, che ne scrivono? Che se intendete intero, perche non mancasse alcuno delle disperse ossa tralasciando, che in tal caso pote…………………..

(pag.94): Dunque il Corpo ritrovato intero In Roma non è quello di S. Bartolomeo. La maggior proposizione dell'argomento è confessata da voi La minore approvata da tanti Storici, e testimonianze sopra allegate. Or come negherete la conseguenza?

Ma dove, Domine, sognaste voi, che la pelle del Santo rimanesse in Benevento ? quando ciò fù è donde l’ebbero i Beneventani? con quale

Occasione? quale Autore il lasciò scritto? Donde voi lo sapeste? Non mai ebbe Benevento il Corpo dell’Apostolo se non dopo raunate le ossa in

Lipari; ma l’ossa, non la pelle; nè Sigiberto, al cui luogo voi faceste l’annotazioni, parla del cuojo, ma solamente scrive, che le benedette ossa furono gittate per le campagne da Saracini.

Ma voi per avventura ciò sognaste nel punto medesimo, che v’immaginaste, che il glorioso Corpo fosse trasferito in Roma da Ottone dopo presa Benevento? Ma quale Ottone fù questi, ii Il. o il Ill. perche voi non cel distinguete.

Già nel Cap. I di questa 2 parte abbiamo fatto conoscere apertamente come Ottone Il. non mosse: giammai guerra, nè pose assedio a Benevento. Nè v’hà Scrittore, il quale pur accenni, che egli s’impadronisse di questa Città.

Venne già Ortone III. in Benevento, entrovvi non come nemico armato, ma in abito di penitente: il che, oltra il testimonio dell’Ostiense, il quale, descrivendo la sua venuta, non nomina, che venisse con esercito; si fà manifesto dall'istoria del suo pellegrinaggio, raccontato da Pier Damiano nella vita del B. Romualdo, e da altri scrittori.

(pag.146): ……………… In quorum confortio, & numero gloriosus Bartholomeus Apostolus cujus Corpus Sant Et iffimum in hac Beneventana Civitate quiescit, fuis exigentibus meritis Divina dispositione extitit aggregatus, & demum post e jus vitam fanetissima, & Angelicam, & recolendam passionem, ipsius longi pretiosi Corporis miraculosa a Lipari Beneventum. Tunc in e jus jucundo introitu ad Civitatem………………..

Alcune notizie su Giannelli Basilio: Nacque il 1° febbr. 1662 a Vitulano, nei pressi di Benevento, nel Principato Ulteriore, da Domenico e Isabella Di Barto.

Compì i primi studi nel paese natio, ricevendovi "quella educazione e quella disciplina che lo condussero all'acquisto di un buon costume e di buone lettere" (Educazione al figlio, p. 2). Alla morte del padre fu a Napoli, dove, accanto ai prediletti studi letterari, intraprese quelli giuridici, orientandosi verso la professione forense. Gli furono maestri Biagio Cusano e Vincenzo Widman. Del primo, suo conterraneo, poeta d'ispirazione marinista e autorevole professore dello Studio napoletano, delineò il ritratto nelle sestine della Descrizione di Vitulano; del secondo scrisse come di colui al quale - insieme con Francesco D'Andrea - "dovemo l'essersi introdotto nel nostro foro l'uso della più vera ed antica eloquenza" (lettera ad A. Magliabechi, 25 marzo 1687). Il dissidio tra la necessità di praticare la carriera forense e il desiderio di una totale dedizione alle lettere e alla poesia condizionò i primi anni dell'esperienza del G. a Napoli, come egli stesso confessò in una lettera al Magliabechi del 12 febbr. 1687………………… Il G. si ritirò quindi a Vitulano sotto la protezione dell'arcivescovo di Benevento, cardinale V.M. Orsini, con il quale era in rapporto dal 1686, quando il giovane prelato era giunto da Cesena a reggere la diocesi di Benevento. Il 24 nov. 1695, riallacciando i rapporti epistolari con il Magliabechi attribuì il lungo periodo di silenzio (la lettera precedente era del maggio 1690) all'"infortunio accadutomi in Ispagna, l'assenza mia da Napoli, le infermità e vari altri accidenti". Con la medesima lettera inviò un